Gelber schmutziger Himmel. Gelbschmutziger Himmel. Ein gelbschmutziger Himmel. Ein gelbschmutziger Himmel über mir. … Ein verdammter Scheißdreck von Himmel. Ein mieser gelber schmutziger Kölner verfluchter elender Kackhimmel. Ein von Lichtfetzen verkackter Himmel. Ein mieses Stück von Himmel. Ein Kackhimmel. Ein riesiger Scheißdreck von Himmel jetzt in diesem Moment, an dieser Bahnstelle, entlang der Bahn, zwischen diesen toten Bäumen.

Rolf Dieter Brinkmann

The Notorious R.D.B

Eine Erinnerung an die Dirty Speech-Bewegung in der BRD, die 1969 mit der Rolf Dieter Brinkmanns „Acid“ zu verorten ist. Es war eine Anthologie amerikanischer Beatliteratur, gesammelt und damit den Versuch eröffnend, auch in der deutschen Dichtung die bürgerliche Moral zu brüskieren, lyrische Formen zu banalisieren, den Alltag zum Thema zu machen und Sex, Brutalität, Perversion als Sujets zu akzeptieren. Zum Helden des Underground wurde auch Heinrich Karl Bukowski, das war sein Taufname, als er am 16. August 1920 in Andernach, 15 Minuten nordwestlich von Koblenz, als Sohn eines US-amerikanischen Besatzungssoldaten geboren wurde. Aus Heinrich Karl wurde Charles, Charles Bukowski, Dichter und Schriftsteller, der Mann mit der Ledertasche, der schlechte Verlierer und derjenige, der detailliert bestimmte Männerfantasien beschrieb: ungehemmter Junggeselle, schlampig, unsozial und frei – ob in Gedichten, Kurzgeschichten oder Romanen. Er ist ein erfolgreicher Vertreter des Undergroundstils und drastischer Beobachter städtischer Unterschichten und gesellschaftlicher Außenseiter. Er befindet sich zeitlich und geografisch irgendwo zwischen Beat Generation und Gonzo-Journalismus, ist diesen Stilen aber nicht zuzurechnen. KUNO sieht ihn in der Tradition des Trash. In der alten BRD feierte Bukowski seinen Höhepunkt als er 1978 die Bundesrepublik besuchte; bei seiner Lesung in Hamburg wurde er gefeiert wie ein Popstar. Diese Deutschlandreise führt ihn auch nach Andernach, wo er seinen Onkel besucht.

Ich bleibe dabei – und ihr kennt mich gut genug um das jetzt nicht in die falsche Kehle zu kriegen –: Personenkult ist Scheiße.

Charles Bukowski

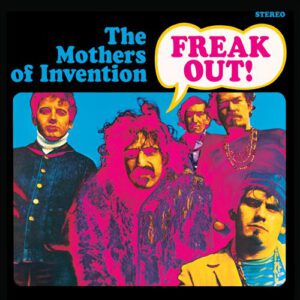

Das erste Konzept-Album der Rockgeschichte von den Mothers of Invention im Dirigat von Frank Zappa, Die Veröffentlichen der DoLP war am 27. Juni 1966 – zum Mitschreiben: Ein Jahr vor Sgt. Pepper von einer englischen Band;-)

Man kann die Geschichte des Underground in Deutschland nicht ohne Hadayatullah Hübsch erzählen, den Urvater des Social-Beat. Hübschs literarische Laufbahn begann mit einer Veröffentlichung in der von Peter Rühmkorf herausgegebenen, viel beachteten Sammlung Primanerlyrik – Primanerprosa. 1969 veröffentlichte Hübsch seinen ersten Gedichtband Mach was du willst bei Luchterhand. Der ebenfalls bei Luchterhand veröffentlichte spätere Literaturnobelpreisträger Günter Grass prophezeite Hübsch daraufhin eine große Karriere als Lyriker; Hübsch bevorzugte es jedoch, Undergroundpoet jenseits der „Hauptstraßen“ zu bleiben. Seine Lyrik war inspiriert von experimenteller Literatur, dem Dadaismus und expressionistischer Lyrik. Später haben ihn die Beatliteraten geprägt, vor allem Allen Ginsberg, William S. Burroughs und Jack Kerouac. Nach seiner Konversion zum Islam war seine Lyrik zusätzlich von der mystischen Poesie Persiens, von Hafis, Rumi und Sadi beeinflusst. Hübsch war ein „Spoken-Word-Dichter“, der die literarische Strömung des deutschen Poetry Slam mitbegründete und Namensvater des ersten Social-Beat Festivals in Berlin war. Er gilt als „Urgestein“ und „Legende“ der Social-Beat-Szene und der „Lyrik Performance“. Er war deutschlandweit unterwegs auf Lesetouren und förderte junge Nachwuchsliteraten. 1996 wurde er zum „Deutschen Literatur-Meister“ beim internationalen Poetry Slam gewählt.

Sprache besitzen heißt: sich im sozialen Raum bewegen und sich dessen bewusst sein.

Charles Taylor in Das sprachbegabte Tier.

Coverphoto: Anja Roth

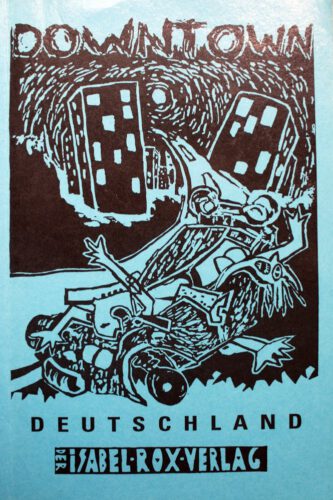

1992 erschien im Essener Isabel-Rox-Verlag die Underground-Anthologie „Downtown Deutschland“, sie steht am Anfang dessen, was in den darauffolgenden Jahren als Social-Beat-Bewegung von sich Reden machen sollte. Die Geschichten sind durchzogen von einem grundlegenden Fatalismus, in dem sich keine Vorstellung einer besseren Welt finden lässt. Darin finden sich auch Autoren, die man dem Social Beat nicht zwingend zurechnet, wie Enno Stahl und A.J. Weigoni die aus dem KRASH-Umfeld kamen. Im Herbst 1989 erschien im Krash-Verlag das erste Gossenheft mit dem Titel Jaguar, der Verlag aus der Domstadt griff auf die Tradition des pulp magazines zurück. Weigoni regte den Verleger Dietmar Pokoyski dazu an, das von ihm entwickelte Konzept Gossenhefte ins Programm aufzunehmen. Mit Trash me! hatte Enno Stahl 1992 Gossenstories vorgelegt. Bereits in 1995 betrachtete KUNO den Umschlagsmoment der Lebensentwürfe in der alten BRD. Die Redaktion verortete in 2003 den Beginn der Dirty Speech–Bewegung in der BRD 1969 mit der Rolf Dieter Brinkmanns „Acid“ und zieht Parallelen zu eben dieser Gossenheftreihe des KRASH-Verlags. In 2013 betrachtete die Redaktion in Dirty Speech, ein Recap Parallelen zwischen Brinkmann, Handke und Weigoni. Für Weigoni war die Story aus „Downtown Deutschland“ so wichtig, dass er sie als Erzählung für den Band Zombies überarbeite.

In vieler Hinsicht war SB Epigonalliteratur und Plagiat. Die Liste der Vorbilder, denen man nachklingen wollte, war lang: Kerouac, Ginsberg, Rimbaud, Baudelaire, Villon, Ploog, Hübsch, Brinkmann, Fauser und immer wieder Bukowski, Bukowski, Bukowski. Die Autoren, die jenseits des Imitierens eigenes Format entwickelten, taten dies nicht durch, sondern trotz der Bewegung SB. Imitieren und nachklingen ist ja eigentlich normal für jeden Jungdichter, der mit Schreiben anfängt, daher sehe ich den SB auch primär als Ausprobierfeld.

Ní Gudix

Eine kleine Gruppe von Autoren als „Generation“ zu bezeichnen, soll den Anspruch verstärken, daß sie repräsentativ und wichtig für die Entwicklung einer neuen Stilrichtung sind. Der Pressetext aus dem Literaturhaus Stuttgart kam etwas vollmundig daher und nennt den sogenannten „Social Beat“ mit dem Beat-Bewegung in einem Atemzug:

Eine kleine Gruppe von Autoren als „Generation“ zu bezeichnen, soll den Anspruch verstärken, daß sie repräsentativ und wichtig für die Entwicklung einer neuen Stilrichtung sind. Der Pressetext aus dem Literaturhaus Stuttgart kam etwas vollmundig daher und nennt den sogenannten „Social Beat“ mit dem Beat-Bewegung in einem Atemzug:

„In den 1940er bis 1960er Jahren ließ eine Gruppe von amerikanischen Autor*innen die moderne Literatur erbeben – mit Schockwellen rund um den Globus. Die Beats revolutionierten die literarische Sprache: Straßenslang und spontanes Schreiben wurden en vogue, ihre Themen waren existenzieller Nomadismus und moderne Sinnsuche, sie stellten ihre Werke in umgebauten Garagen und Musikclubs vor. In den 1980er/90er Jahren kam es in der Bundesrepublik zu einem Nachbeben: Junge, wilde Schriftsteller*innen loteten die Grenzen der Literatur aus: mit Texten, gespeist von ihrem unmittelbaren Erleben, inspiriert von Dada und den Beats, mit Formen zwischen Happening, Performance und Lesung, jenseits der etablierten Orte der Literatur. Sie nannten sich: Social Beat und waren die Impulsgeber für die heutige Slam Poetry.“

Der Begriff Beat wurde von Jack Kerouac geprägt und ist die Kurzform von beatitude – Glückseligkeit. Ferner bezeichnet Beat einen speziellen Rhythmus im Jazz, der Musik die die jungen Intellektuellen Amerikas in ihren Bann zog.

Der unermüdliche Aktivist Michael Schönauer hat für den Social Beat in etwa die Bedeutung, die Josef „Biby“ Wintjes für das Nonkonfirmistische Literarisches Informationszentrum hatte. Die „Underground-Anthologie“ Downtown Deutschland wird, nach allen verlässlichen Quellen, als die Geburtsstunde des Social Beat angesehen. Diese Cover-Version einer „Jugendbewegung“ wurde 1993 als Schlagwort des Berliner Literaturfestivals „Töte den Affen“ von Jörg A. Dahlmeyer und Thomas Nöske, abgeleitet von der amerikanischen Beat Generation, Charles Bukowski ist gleichfalls ein Vorbild. Der Aktivist Michael Schönauer schuf sodann wesentliche Strukturen für die Social Beat-Szene. Die Interaktion mit verschiedensten Künstlern rückte er in den Vordergrund. Literatur wurde wieder zur Performance. Bildende Kunst, Tanz, Musik und Dichtung als Elemente des Events. 1993 hatten sich während der Mainzer Minipressenmesse Protagonisten, die zum Teil in Downtown Deutschland, (erschien 1992 im Verlag von Isabel Rox), getroffen, um ein Magazin herauszugeben. Darunter befanden sich Roland Adelmann, Oliver Bopp, Hardy Crueger, Kersten Flenter, Hadayatullah Hübsch, Ingo Lahr, Andi Lück, Thorsten Nesch, Robsie Richter, Mario Todisco und besagte Dahlmeyer und Nöske.

Sie sind Talente, um die niemand herumkommt, der wissen will, was Social Beat ist – nachdem es so schwierig ist, die, die sich unter das Label SOCIAL BEAT subsumieren lassen so rasch und eindeutig in den Griff zu kriegen, daß wir stolz die Schublade zumachen könnten, um aufatmend zu sagen: das isses und das wars.

Hadayatullah Hübsch

Leicht zeitversetzt wurde die Asperger Autorenwerkstatt 1994 in der Kleinstadt Asperg, die im Einzugsbereich der Landeshauptstadt Stuttgart liegt, auf Initiative des Autors, Herausgebers und Verlegers Michael Schönauer gegründet. Die Eintragung in das Vereinsregister beim Amtsgericht Ludwigsburg erfolgte Anfang 1995. Zuvor hatte Schönauer, der aus der benachbarten Kreisstadt Ludwigsburg stammt, von 1984 bis 1994 im Selbstverlag das alternative Literaturmagazin einblick – Das Magazin für Literatur und Kunst herausgegeben, das sich der Förderung der Literatur der 1990er Jahre verschrieben hatte. Der gut organisierte Schönauer gehörte 1993/1994 zu den Wegbereitern des Social Beat, wirkte maßgeblich bei mehreren bundesweiten Literaturfestivals der Social-Beat-Szene und der sich parallel entwickelnden Slam-Poetry-Bewegung mit und wurde zu einem der führenden Protagonisten der links-alternativen Literaturszene der 1990er Jahre.

Am Anfang haben wir ja alle beim Slam mitgemacht: Kersten Flenter, Hadayatullah Hübsch, Jan Off, Alexander Pfeiffer, an Robert Richters Auftritt im Substanz erinnere ich mich immer noch .

Jaromir Konecny

Die deutsche Subliteraturszene formierte sich zum Teil ab 1993 unter dem Label „Social Beat“. Wie bei jeder künstlerischen Bewegung gab es Auf-und-Austritte, Fragen nach dem (inhaltlichen) Programm, nach der Definition von dem Headliner und wer denn nun eigentlich alles ein Social Beatnik sei und wer nicht. Tom de Toys gehörte zum Movement, seine Texte aus der damaligen Zeit belegen das, zudem finden sich auch diverse Fotos von SB-Events – auf dem Rückcover: der junge Toys im Adamskostüm mit zensierten Hinterbacken. In kurzen Manifesten und in den knapp 70 ausgewählten Gedichten bekommt man einen sehr guten Eindruck dieser dynamischen Sub-Szene. Im lyrischen Schaffen dieses Performers vergegenwärtigen sich die nonkonformistischen Rituale einer antibürgerlichen Subkultur. Er wurde inspiriert von Autoren, die Risiken eingegangen sind, die sich immer wieder erneuert haben und nicht nur harmlose Variationen ihrer selbst anboten wie etwa Rolf Dieter Brinkmann, Enno Stahl, Hadayatullah Hübsch, Stan Lafleur und Thomas Kling. Toys verzichtet bei den meisten seiner Gedichte auf traditionelle Metren oder Reime, stattdessen sind sie in Versgruppen unterschiedlicher Länge arrangiert. Häufig findet man Staccatosätze, Enjambements und Wortwiederholungen – Alliteration, Reim und Tautologie, die wahlweise als rhetorisch, topisch oder poetisch verwendet werden, viele seiner Gedichte verweisen auf eine Mündlichkeit, die meist erst später verschriftlicht wurde. In bester Erinnerung geblieben ist der Redaktion seine Trash-Lyrik.

Die deutsche Subliteraturszene formierte sich zum Teil ab 1993 unter dem Label „Social Beat“. Wie bei jeder künstlerischen Bewegung gab es Auf-und-Austritte, Fragen nach dem (inhaltlichen) Programm, nach der Definition von dem Headliner und wer denn nun eigentlich alles ein Social Beatnik sei und wer nicht. Tom de Toys gehörte zum Movement, seine Texte aus der damaligen Zeit belegen das, zudem finden sich auch diverse Fotos von SB-Events – auf dem Rückcover: der junge Toys im Adamskostüm mit zensierten Hinterbacken. In kurzen Manifesten und in den knapp 70 ausgewählten Gedichten bekommt man einen sehr guten Eindruck dieser dynamischen Sub-Szene. Im lyrischen Schaffen dieses Performers vergegenwärtigen sich die nonkonformistischen Rituale einer antibürgerlichen Subkultur. Er wurde inspiriert von Autoren, die Risiken eingegangen sind, die sich immer wieder erneuert haben und nicht nur harmlose Variationen ihrer selbst anboten wie etwa Rolf Dieter Brinkmann, Enno Stahl, Hadayatullah Hübsch, Stan Lafleur und Thomas Kling. Toys verzichtet bei den meisten seiner Gedichte auf traditionelle Metren oder Reime, stattdessen sind sie in Versgruppen unterschiedlicher Länge arrangiert. Häufig findet man Staccatosätze, Enjambements und Wortwiederholungen – Alliteration, Reim und Tautologie, die wahlweise als rhetorisch, topisch oder poetisch verwendet werden, viele seiner Gedichte verweisen auf eine Mündlichkeit, die meist erst später verschriftlicht wurde. In bester Erinnerung geblieben ist der Redaktion seine Trash-Lyrik.

KUNO hat ein Faible für Trash. Dem Begriff Trash haftet der Hauch der Verruchtheit und des Nonkonformismus an. In Musik, Kunst oder Film gilt Trash als Bewegung, die im Klandestinen stattfindet und an der nur ein exklusiver Kreis nonkonformistischer Aussenseiter partizipiert. Dieser angeschmutzte Realismus entzieht sich der Rezeption in einer öffentlichen Institution. In der Reihe Gossenhefte zeigt sich, was passiert, wenn sich literarischer Bodensatz und die Reflexionsmöglichkeiten von populärkulturellen Tugenden nahe genug kommen. Vertiefend dazu beschreibt Constanze Schmidt den Weg von Proust zu Pulp.

meine erinnerung an die mainzer minipressenmesse, im wagen gepennt mit GrIngo, und dann hat Mario Todisco die ganze Bande eingeladen…

Thorsten Nesch

In unterschiedlichen Bundesländern fanden nach 1993 Lesungen und Festivals statt, an denen sowohl Underground-Veteranen wie Daniel Dubbe, Jürgen Ploog oder Kiev Stingl als auch unzählige jüngere Autoren aus dem gesamten Bundesgebiet teilnahmen. Die Bewegung ging zum Teil dann in der sich parallel entwickelnden Slam-Poetry-Szene, mit der es seit Mitte der 1990er starke Verflechtungen gab, auf – und flaute gegen Ende des Jahrzehnts ab. Als vorläufiger Endpunkt kann zu diesem Zeitpunkt die letzte Buchfrust, die 1995 erstmals von Kersten Flenter und Henning Chadde veranstaltet wurde und einmal im Jahr stattfand, angesehen werden, die im Jahr 2000 zum letzten Mal organisiert wurde.

Von 1987 bis 1996 veröffentlichte Robsie Richter das Literatur-Fanzine Kopfzerschmettern, das für viele andere Social-Beat- und Literatur-Fanzines richtungsweisend war.

Die ersten Zeitschriften dieser Underground-Bewegung waren drei so genannte Lit(eratur)-Fanzines: Die seit Mitte der 1980er Jahre herausgegebenen Ikarus (Mainz) – später Das Dreieck, Kopfzerschmettern (Hanau) und Produkt (Duisburg). Ihr Erscheinungsbild orientierte sich anfangs noch an der boomenden Punk-Fanzine-Szene. Ende der 1980er und Anfang der 1990er erschienen eine Vielzahl weiterer Zeitschriften und Magazine, die in Inhalt und Aufmachung variierten: 3D-Silbig (Bochum), Art & Decay (Schwarzenberg), Bulletten Tango (Bochum), Brain Surfer (Engelswies), Cocksucker (Riedstadt), Die asoziale Beate (Goldberg), Der Störer (Braunschweig/Berlin), Gästepost (Berlin), Härter (Münster), herzGalopp (Hamburg), HOKAHE (Göttingen), Holunderground (Frankfurt), Kaleidoskop (Berlin), Krachkultur (Lintig-Meckelstedt/München), Kultur-Terrorist (Leverkusen), Labyrinth & Minenfeld (Osnabrück), Minotaurus (Cottbus), Rude Look (Bederkesa), Secret Looser (Wiesbaden), SUBH (Cottbus und Braunschweig), Ventile (Mainz) und Vergammelte Schriften (Leipzig). Viele dieser Projekte sind im Laufe der 1990er eingestellt worden. Als internes Informationsblatt diente Die Wanze, die von wechselnden Redaktionen herausgegeben wurde.

Die ersten Zeitschriften dieser Underground-Bewegung waren drei so genannte Lit(eratur)-Fanzines: Die seit Mitte der 1980er Jahre herausgegebenen Ikarus (Mainz) – später Das Dreieck, Kopfzerschmettern (Hanau) und Produkt (Duisburg). Ihr Erscheinungsbild orientierte sich anfangs noch an der boomenden Punk-Fanzine-Szene. Ende der 1980er und Anfang der 1990er erschienen eine Vielzahl weiterer Zeitschriften und Magazine, die in Inhalt und Aufmachung variierten: 3D-Silbig (Bochum), Art & Decay (Schwarzenberg), Bulletten Tango (Bochum), Brain Surfer (Engelswies), Cocksucker (Riedstadt), Die asoziale Beate (Goldberg), Der Störer (Braunschweig/Berlin), Gästepost (Berlin), Härter (Münster), herzGalopp (Hamburg), HOKAHE (Göttingen), Holunderground (Frankfurt), Kaleidoskop (Berlin), Krachkultur (Lintig-Meckelstedt/München), Kultur-Terrorist (Leverkusen), Labyrinth & Minenfeld (Osnabrück), Minotaurus (Cottbus), Rude Look (Bederkesa), Secret Looser (Wiesbaden), SUBH (Cottbus und Braunschweig), Ventile (Mainz) und Vergammelte Schriften (Leipzig). Viele dieser Projekte sind im Laufe der 1990er eingestellt worden. Als internes Informationsblatt diente Die Wanze, die von wechselnden Redaktionen herausgegeben wurde.

Viele dieser Magazine werden von lahmarschigen Jungs gegründet, die absolut kein Durchhaltevermögen haben und zum ersten Mal in ihrem Leben etwas ohne Mutti auf die Reihe kriegen wollen und sich in Tesafilm, Gin, banalen Geschichten, unrealistischen Liebesgeschichten, Manien, Skandalen, Politik, fickenden Hunden im Vorgarten, Jazz, dem ersten Joint und weiß Gott noch was alles verstricken und worauf Gott – und ich – getrost scheißen.

Charles Bukowski, „Die Minipresse in Amerika“

1995 wurde eine neuen Publikationsreihe mit dem Label KILLROY media gegründet. Seitdem führt Schönauer maßgeblich die Verlagsaktivitäten. Unterstützt wird er dabei von Martin Plan (Lektorat), Elke Kurz (Les´Art), Eva Martinez (Grafikdesign), und Karin Rühle und Joachim Schönauer. Der Name der später als „Social-Beat-Zentrale Süd“ charakterisierten Autorenwerkstatt in Asperg bezog sich auf den Ortsnamen des Gründungsortes und Vereinssitzes. Schönauer war von 1994 bis 2003 als Geschäftsführer des eingetragenen Vereins tätig. Die Autorenwerkstatt übernahm u. a. redaktionelle Bearbeitungen von Anthologien, fungierte teils als Herausgeber und verlegte als Kleinverlag einige Publikationen. Besonders erwähnenswert sind der Band German Grand SLAM „Freestyle versus SLAM„. Mit dem dritten Band vervollständigt sich das verlegerische Werk zur deutschen Untergrund-Literatur, „vom alten ins neue Jahrtausend“; mehr als 600 Seiten Pop-, Trash-, Beat- und Slam-Literatur. Eine hohe qualitative Aus- und Verarbeitung des Buchproduktes wurden das wesentliche Erkennungszeichen von KILLROY media. Der sogenannte Social Beat ist längst auf dem Müllhaufen der Geschichte gelandet, dieser Verlag macht weiter. Unbeirrt, so scheint es.

Kaltland Beat‹ ist die Bestandsaufnahme einer Krise, nämlich Manifest der Erkenntnis, dass das Projekt der Moderne mit seinen diversen Ansprüchen nach Originalität, Vitalismus, Avantgarde, Präsenz, Dissidenz, Schock und Aufhebung von Kunst und Leben auch im literarischen Underground historisch geworden ist. […] Damit ist ›Kaltland Beat‹ aber zugleich auch die beste deutschsprachige Anthologie zum Thema, eine die alle anderen glatt ersetzt.

Martin Büsser, Testcard / Beiträge zur Popgeschichte

Vereinzelte, schwer definierbare Erscheinungen wie Underground, Subliteratur, Außer-Literarische Opposition, Trash– und Cut-up-Schreibtechniken, Fanzines… um nur einige unter vielen zu erwähnen, weisen altbekannte und theoretisch eingeordnete kulturelle Verhaltensmuster und Gemeinsamkeiten auf: Sie sind die beweglichen Bestandteile einer »Szene«, die, wie schon immer Szenen, Auf- und Austritte, Großartiges und Stinklangweiliges, Neues und Altes, aber vor allem Unmittelbares, Lebendiges und risikoreiches Experimentieren an den Tag bringt.

Der Band sammelt eine Auswahl „anti-elitärer Literatur im Geiste von Brinkmann und Bukowski“ aus den 90er Jahren, als Poetry Slams in jeder Kleinstadt veranstaltet wurden. Die Auswahl der journalistischen Beiträge (u.a. von Marc Degens, Benno Käsmayr, Enno Stahl) reicht von der rein soziologischen Erklärung des Phänomens Subkultur über die Beleuchtung der »geistigen« Aspekte derselben bis hin zu der historischen Entwicklung der Subkultur(en) im 20. Jahrhundert. Daneben stehen Prosatexten (u.a. von Kersten Flenter, Jaromir Konecny, Jan Off, Markus Orths) und Poesie (u.a. von Bastian Böttcher, Tanja Dückers, Björn Kuhligk).

Was für die Außenstehenden und selbst für viele Insider spontane Wildwüchse darstellt, ist für Subkulturforscher wie Rolf Lindner oder Rolf Schwendter sowie für die »Schreibtischtäter« des Undergrounds schon längst eine Selbstverständlichkeit: Subkultur bedeutet zwar noch keine Avantgarde, aber jede Avantgarde entspringt einem subkulturellen Nährboden. Denn sowohl Subkultur als auch Avantgarde sind, noch bevor sie sich als »Dinge« (Thomas Stemmer) manifestieren und sich in ihnen schließlich verlieren, Sicht- und Verhaltensweisen des Einzelnen und/oder der Gruppe.

Mit dem Begriff der »Szene« stehen die Herausgeber sicher und zugleich unsicher da. Sicher, denn sie verzichten bewusst auf den Anspruch, mehr als einige provokative Gedanken und verhältnismäßig wenige »Beweise« mit diesem Buch in die Runde zu werfen. Unsicher, denn ihre Herausforderung bleibt nur so lange eine solche, als die im Buch abgedruckten Texte jenseits der provokativen Posse als Literatur von den Leseren empfunden werden.

i jump in & off we go

ruth weiss

„Literatur und Subkultur – nur ein Zeitgefühl?“ Der Social Beat ist eine Grenzgänger-Literatur: die Grenzen zwischen Ich-Erzähler und Autor, zwischen Fiktion und Realität verschwimmt, man kann sie als ‚Bekenntnis‘-Literatur bezeichnen. Wie jede Jugendbewegung seit den Wandervögeln im 19. Jahrhundert sind diese Typen (zumeist junge weiße Männer) auf der Sinnsuche eines modernen „Geworfenen“. Betrachtet man die Geschichte der Jugendbewegungen, so folgten den Riots in den englischen Vorstädten, in Hamburg bei Rock-’n‘-Roll-Konzerten von Bill Haley, die „Schwabinger Krawalle“ Anfang der sogenannten Sixties, vor Paris oder anderswo, Tumulte im Zürich der achtziger Jahre – Empörung nicht nach dem Schema Rassismus/Ausgrenzung/Diskriminierung, sondern mit der Lust am eigenen Irresein, an der Noch-nicht-Eingepasstheit der Erwachsenen mit der Ungewissheit an der eigenen Perspektive, dies gerade im Ländle. Diese Jungmänner erzählen gern breit von ihren Schwächen und Süchten, meist in Verbindung mit Alkohol. Wenn Frauen bekennen, geht es dagegen meist um Sex. Von daher mag man es bedauern, daß der Social Beat sowenig Autorinnen hervorgebracht hat.

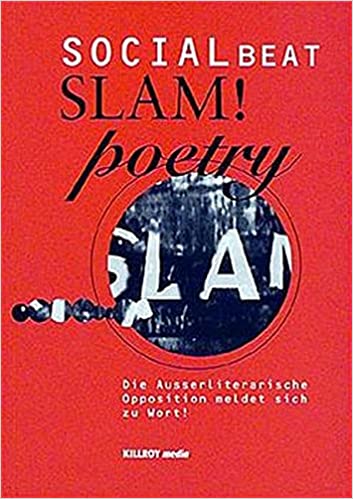

Social Beat SLAM!poetry 1 wird als „Rote Bibel“ des Social Beat bezeichnet

Das kleine Rote Buch von Mao Tsetung, war in den 1960ger Jahren als Rote Bibel geläufig. Dieses Buch eines Diktators stellt ein Referenzwerk für die literarische Strömung des Social Beat dar. Das von Michael Schönauer herausgegebene Social Beat SLAM!poetry 1 versteht sich als eine szene-relevante Recherche mit Beiträgen von 74 Autoren und Autorinnen. Man kann im Ländle den Hunger nach künstlerischem Aufbegehren und Innovation ahnen. Sich schreibend mit der eigenen Biografie auseinanderzusetzen, hat für diese Autoren etwas Eitles. Diese Jungmänner formulieren ein Bedürfnis nach Abgrenzung, Rebellion und dem Wunsch Teil einer Bewegung sein, wie die Tocos formulierte. Zu lesen ist ein Konformismus der Resignation, eine lähmende linke Melancholie-Routine, die Autoren des Social Beat formulierten Hilflosigkeit und Tristesse. Die Anzahl der sprachlichen Mittel ist beschränkt. Fast ausschließlich die rhetorischen Figuren der Wiederholung scheinen es den Autoren, (oder sollte man besser vom Textproduzenten sprechen?), angetan zu haben und sie wiederholen sich stetig. Diese Off-Szene wagte den Bruch mit den Bräuchen ohne über die literarischen Möglichkeiten zu verfügen eine neue Tradition zu begründen.

Der interessanteste Autor, den der Social Beat hervorgebracht hat, ist eine Frau

Vom sogannten Social Beat ist nicht mehr viel übrig geblieben, wer erinnert sich noch an Ingo Lahr, Andi Lück oder die von HEL so benannte „Einmannsekte“ Tom de Toys? Der interessanteste Autor, den diese Bewegung hervorgebracht hat, ist eine Frau, Gudrun Rupp aka Ní Gudix. Sie arbeitet vor allem als freie Literaturübersetzerin und betätigt sich zudem als Schriftstellerin, Theaterautorin und Rezitatorin. Als Ní Gudix veröffentlichte diese vielseitige Autorin zahlreiche Texte, Essays und Übersetzungen in verschiedenen Anthologien und Literaturzeitschriften. Der Dialog zwischen Text und Übersetzung ist jedoch nicht die einzige Dimension der mannigfaltigen Auseinandersetzung mit Sprache und ihres Transfers in unterschiedliche Medien. All diese Gattungen besitzen für diese Autorin uneingeschränkte Relevanz.

Ihre Übersetzungen bleiben nah an den Ursprungstexten, wodurch vor allem der semantische Gehalt sowohl der deutschen Texte in den Vordergrund rückt.

Unter dem Label Transliterarix übersetzte sie u.a. Robert Burns, Miguel „Mike“ Gilli und Metta Victor, etwa das Tagebuch von nem schlimmen Schlingel von Metta Victor, das bei Killroy Media erschien. Dies ist ein Klassiker der Lausbubenliteratur und war ein Weltbestseller dazu. 1880 in New York erschienen, war Georgie Hackett, der Held des Buches, genauso bekannt und beliebt wie seine Zeitgenossen Tom Sawyer und Huckleberry Finn. Und es ist auch nicht so, daß er danach vergessen worden wäre. Er wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt, es gibt ihn sogar auf Hebräisch – nur wurde, da vielen das Original zu heftig erschien, sprachlich zu revolutionär (im Slang und mit fehlerhafter Orthographie) und vom Inhalt her manchmal zu wild und zu anarchisch, gerne auf eigene Faust im Text herumgekürzt und „verschlimmbessert“. Ihre Übersetzungen bleiben nah an den Ursprungstexten, wodurch vor allem der semantische Gehalt sowohl der deutschen Texte in den Vordergrund rückt. Gleichfalls empfehlenswert ist daher Die Freien. Ein utopisch-anarchischer Roman von M. Gilliland mit der Übertragung aus dem (nord-)irischen Englisch, und mit Anmerkungen von Ní Gudix. Diese von Ambivalenzen, Zweifeln und Paradoxien geprägte Suchbewegung macht dieses Buch über das Leben von Freiheitssuchern zu einem literarischen Ereignis.

LaborBefund – Literatur aus der Wirklichkeit

Wir stellen auf KUNO hin und wieder Literaturzeitschriften vor, zuletzt die Matrix. Auf diesem Weg gilt es einen weiteren Irtum auszuräumen, es herrscht die Annahme, das Netzwerk sei erst mit dem Internet erfunden worden, es gab jedoch eine Zusammenarbeit von Individuen bereits auf analoger Ebene. KUNO konsultiert den Wert des Analogen und dokumentierte den Grenzverkehr im Dreiländereck. Gern weisen wir daher auch auf den LaborBefund – Literatur aus der Wirklichkeit hin. Diese Lit.-ZS wartet mit Informationen, Deutungsmöglichkeiten und Handlungsoptionen auf, der den Zustand der Unsicherheit einer Welt gegenüber zeigt, die sich dem Verständnis entzieht. Seit 2013 ist Ní Gudix als Verlegerin und Chefredakteurin der neu gegründeten Berliner Literaturzeitschrift tätig. Im Gegensatz zum sogannten Social Beat stimmen sowohl Texte als auch Bilder nicht in den Abgesang auf das Subjekt ein, das all seine Stabilität verloren hat, sondern reproduzieren und kommentieren diese Effekte durch die zahlreichen intertextuelle Verweise und die verschiedenen miteinander verbundenen Ausdrucksmodi. Das Sammeln und Auflesen verschiedener Gegenstände aus der Tradition bis hin zu brandaktuellen Medienerscheinungen sowie ein gewisses Maß an Verrätselung werden hier zum Prinzip des editorischen Schaffens. Diese ZS ist, wenn man so will, der einzig legitime Nachfolger des Ulcus Molle Infos. Die von Andreas Balck herausgegebene Zeitschrift erscheint monatlich in einer kleinen Printauflage. Ní Gudix ist nun eine Sonderausgabe gewidmet, das die Autorin mit der ganzen Spannbreite ihres Könnens zeigt.

Was darf Dokumentarlit?

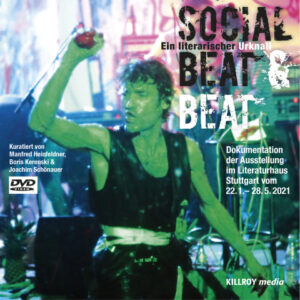

Die Ausstellung dokumentierte die Social Beat-Szene, in der der Großraum Stuttgart eine wichtige Rolle spielte, mit Original-Dokumenten aller Art. Die Aktivisten der Szene haben ihr Archiv zur Verfügung gestellt. Umrahmt wird das Ganze von Porträts und Dokumenten der Beats, exklusiven Portraits der Beat-Autoren von Jim Avignon und garniert (digital und womöglich live) mit Veranstaltungen und Lesungen, Filmen, Audioclips und Bücher-Vitrinen. Erstmals öffentlich zu sehen ist zudem eine Foto-Serie der Social Beat-Künstlerin YAM über den lange vergessenen Beat-Lyriker Taylor Mead.

Wie wahrhaftig ist Dokumentarlit?

Die Dokumentation zeigte vor allem eins: Der Social Beat war ungehobelt und polarisierend, mit einem untrüglichen Gespür für ebenso banale wie treffende Lebensweisheiten. Dieses Schreiben ist ein Am-Leben-Bleiben. Künstlerisch gestaltet wird eher wenig, es hat den Anschein des Dokumentarischen. Es hat wahrscheinlich keine Jugendbewegung gegeben, die ihre Leidensarroganz besser zu Schau gestellt hat. Sich als desillusionierte Außenseiter inszenierende Typen schreiben gegen das öde Leben in der Gosse an.

Wie viel Inszenierung ist bei der Dokumentarlit erlaubt?

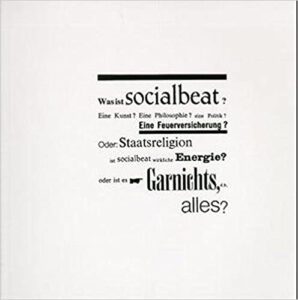

Was ist Social Beat? fragt der Herausgeber Boris Kerenski in einer Publikation zur gleichnamigen Mailart-Aktion (Killroy media, Asperg 1998). DaDa ick hör dir trapsen;-)

Bevor der „Beat“ zur Pop-Literatur verniedlicht wurde, gab er sich gefährlich. In einer Zeit, da Originalität von der Stange erhältlich ist, präsentiert sich der Underground schrill, um Aufmerksamkeit zu wecken. Zu Social Beat erwartet man ein fotokopiertes und zusammengetackertes Fanzine und erhält eine hochwertig gemachte 40-seitige-Broschüre, die als eigenständige Sachpublikation angelegt ist. Boris Kerenski hat seine Fähigkeit als Herausgeber mit Kaltland Beat unter Beweis gestellt, in 1999 bereits die Bestandsaufnahme einer Krise, gesellschaftlich und vor allem literarisch. KUNO schätzt seinen künstlerischen Blick bei der Mailart-Aktion Was ist Social Beat? – Der Katalog des konzeptionell bewanderten Boris Kerenski zeigt, dass der Social Beat frei ist von jeglichen programmatischen Schlachtrufen oder einem Credo, dem man als künstlerisches Kollektiv gemeinhin Folge leistet. Man darf, soll und kann alles produzieren und darstellen. Somit sind den Ausdrucksmöglichkeiten keine Grenzen gesetzt. Die Grenzen werden nur vom individuellen Profil des Künstlers diktiert, das wiederum eine homogene Szeneformation unmöglich macht. Eine Szene ist wohl auch gar nicht erwünscht, denn schließlich haben nur eigenwillige Erfahrungswelten absolute Gültigkeit.

Social Beat ist zu 99% das, was man fühlt, wenn man um die 20 ist, und was man besser nicht zu Kunst formen soll, wenn man immer noch keine Ahnung von Kunst hat … alle diese Durchschnittsgedanken, dieses ausgekotzte Nichterwachsenwerden-wollen: Selbst-Punktieren der Hirnflüssigkeit und Verteilen der Gedanken und Gefühle mit breitem Pinsel auf viele Blätter. Trocknen lassen. Dann die Blätter zerschnipseln und nach Reizwörtern collagieren. Kleine gesuchte Witzigkeiten sind Trumpf. Small talk, Sozial-Getue, leeres Kulturgehabe diese Selbstumarmungen.

Ulrich Bergmann

„Jung und schön und stark“, eine Hommage an DAF

Eine sinnvolle Ergänzung zur Ausstellung in Stuttgart ist die DVD, die inzwischen bei KILLROY media erschien und Manfred Heinfelder, Boris Kerenski und Joachim Schönauer als Zeitzeugen zu Wort kommen lässt. Der Betrachter darf sich glücklich schätzen, dass es eine visuelle Ausstellung SOCIAL BEAT & BEAT – Ein literarischer Urknall im Stuttgarter Literaturhaus gab. Neben dem Katalog wird eine quasi unerzählte Geschichte für den bürgerlichen Kulturbetrieb neu erzählt, die im Stuttgarter Literaturhaus präsentiert wurde. Die Ausstellung dokumentierte die Social-Beat-Szene, in der der Großraum Stuttgart eine wichtige Rolle spielte, mit Original-Dokumenten aller Art. Die Aktivisten der Szene haben ihr Archiv zur Verfügung gestellt. Umrahmt wird das Ganze von Porträts und Dokumenten der Beats, exklusiven Portraits der Beat-Autoren von Jim Avignon und garniert mit Veranstaltungen und Lesungen, Filmen, Audioclips und Bücher-Vitrinen. Erstmals öffentlich zu sehen ist zudem eine Foto-Serie der Social-Beat-Künstlerin YAM über den lange vergessenen Beat-Lyriker Taylor Mead. Bevor der „Beat“ zur Pop-Literatur verniedlicht wurde, war er gefährlich. In einer Zeit, da Originalität von der Stange erhältlich ist, präsentiert sich der Underground schriller, um Aufmerksamkeit zu wecken.

Traue keinem über 30;-)

Bereits für die Underground-Anthologie „Downtown Deutschland“ schrieb Roland Adelmann ein bemerkenswert lakonisches Vorwort. Er ist sich seither treu geblieben und gilt als einer der wichtigsten Vermittler der als Underground–Literatur betitelten alternativen Form. Und er verspricht nicht zuviel: „RUP versammelt die wichtigsten Vertreter und Vertreterinnen des Social Beat & der Underground–Literatur“. Seit Jahren gibt er mit dem Magazin MAULhURE einen Überblick über die Szene und wahrscheinlich ist er der Einzige, aus dessen Mund das Schlagwort „Underground“ nicht nach Marketing klingt. Bei RUP findet sich Provokation in Form von Alphaltlit, Autorendasein als Lebensform und eine die Grenzen des Kanons sprengende Literatur. Es ist eine literarische Strömung, die sich an der amerikanischen Beatliteratur und dem Underground orientiert. Dieser Aktivist meint er ernst, vor allem mit Rodneys Underground Press (RUP) versucht er den Laden seit Jahrzehnten zusammenzuhalten. Der Herausgeber zeigt auf, wie die Bewegung Fragen zum deutsch-amerikanischen Kultur- und Literaturtransfer, zur Autorinszenierung, dem Literaturbegriff und den Funktionsweisen des Literaturbetriebs berührt – und sich darüber hinaus bis heute auf die deutsche Literaturlandschaft auswirkt. Adelmann gehört, zusammen mit Robsie Richter und der „Einmannsekte“ (HEL) Tom de Toys zum sogenannten Social Beat. Die KUNO-Redaktion schätzt literarisch vor allem Rodneys Grand Slam.

Roland Adelmann dürfte für den „Social Beat“ das sein, was Bukowski für den Underground war.

MARABO

Nächste Ausfahrt: Overground

Wir wollen vor allem die MAULhURE # 9 ein wichtiges Zeitdokument würdigen. Zum 30jährigen Jubiläum der inzwischen als legendär verklärten Anthologie „Downtown Deutschland“ finden wir Beiträge der Beteiligten, die der Realität verfallen sind, vor allem von Heiko Kuhlmann, Boris Kerenski, Robsie Richter, Marvin Chlada, Kersten Flenter, Daniel Dubbe, Axel Klingenberg, Ingo Lahr, Walter Hartmann, Hermann Borgerding, Christian C. Kruse, Andi Lück, Roland Adelmann, Jerk Götterwind. Ihre Texte sind bedingungslos realistisch und von einer Sehnsucht nach Nähe in der kalten Betonwelt geprägt. Sie führen die Leser zurück in die Welt der Abgehängten, der Kaschemmen und verwelkten Träume und gelangen durch die abweichende Randpostion zur Gesellschaftskritik. In ihren Geschichten deuten sich Authentizitätsdiskurse, Männlichkeitsrituale und ein Schreiben an, das immer an die Grenzen gehen will. Sie lassen noch einmal alles sichtbar werden, was ohnehin seit langem offensichtlich ist: Auf der Kurzstrecke wuppt et, einen Romancier hat der SB nicht hervorgebracht und mit Ausnahme von Thomas Nöske keinen Essayisten, der ansatzweise versucht hat mit in einem Essay mit Nietzsche fertig zu werden. Seitdem veröffentlichte Nöske zahlreiche Publikationen über Themen der Kunst, Popkultur, Alternativliteratur, kritischen Theorie und Science-Fiction. Insbesondere befasste er sich mit der Reflexion von Kultur und Kulturpolitik im Zusammenhang mit negativ-utopischen Intentionen. Seit Anfang der 2000er Jahre publizierte Nöske vor allem kulturkritische Aufsätze und beteiligte sich an mehreren Anthologien. Schade, dass er in #9 nicht zu finden ist, sondern eher authentische und leicht verschwitzte Berichte von Überlebenden aus der Innenstadtfront, die uns noch einmal eintauchen lassen in eine Zeit, die noch von Übersichtlichkeit und klaren Feindbildern geprägt war. Wir sollten uns besser nicht danach zurücksehnen sondern darüber nachdenken, was Underground heute noch bedeutet.

Ich konstruiere keine Romanfigur. Ich dekonstruiere das Mädchen, das ich gewesen bin […] Den Abgrund erkunden zwischen der ungeheuren Wirklichkeit eines Geschehens in dem Moment, in dem es geschieht, und der merkwürdigen Unwirklichkeit, die dieses Geschehen Jahre später annimmt.

Annie Ernaux

Seit die Proletarierin Annie Ernaux den Nobelpreis für Literatur erhalten hat, flammt das Interesse an autofiktionaler Literatur wieder auf. Ihr Werk ist ganz entschieden autobiografisch. Wiederholt thematisiert sie ihren eigenen Lebensweg vom Arbeiterkind zur Schriftstellerin. Dieser Selbstfindungsprozess spiegelt sich auch im Wandel ihres Stils. 2003 kreierte Ernaux den Begriff der „Autosoziobiographie“ zur Bezeichnung der Literaturgattung ihres Werkes. Die Französin betrachtet ihr Werk im Zusammenhang von Literatur, Soziologie und Geschichte und „will in einem individuellen Gedächtnis das Gedächtnis des kollektiven Gedächtnisses finden“ und so die Geschichte mit Leben füllen. Ähnlich wie die Beats beschreibt sie ihr Ich als fragmentarisch, nicht kontinuierlich, vom Zufall bestimmt. Die literarischen Verwandten von Annie Ernaux und Didier Eribon in Deutschland sind Daniela Dröscher, Christian Baron, Dincer Gücyeter und Mithu Melanie Sanyal.

Ist der Underground nun im Overground angekommen?

***

Downtown Deutschland: Underground-Anthologie Taschenbuch, Isabell Rox-Verlag – Januar 1992

Die DVD SOCIAL BEAT & BEAT – Ein literarischer Urknall ist erhältlich beim KILLROY media Verlag.

MAULhURE No 9 – Prosa & Gedichte // Softcover, Format 14,8 x 21,0 // 238 S. // RUP 2022

Cover der Erstausgabe, 1992

Weiterführend →

Obwohl die nonkonformistische Literatur ehrlich und transparent zugleich sein wollte, war gegen Ende der 1960er nur schwer zu fassen, die Redaktion entdeckt die Keimzelle des Nonkonformismus in der die Romantiker-WG in Jena. Zu den Gründungsmythen der alten BRD gehört die Nonkonformistische Literatur, lesen Sie dazu auch ein Porträt von V.O. Stomps, dem Klassiker des Andersseins. Kaum jemand hat die Lückenhaftigkeit des Underground so konzequent erzählt wie Ní Gudix und ihre Kritik an der literarischen Alternative ist berechtigt. Ein Porträt von Ní Gudix findet sich hier (und als Leseprobe ihren Hausaffentango). Lesen Sie auch die Erinnerungen an den Bottroper Literaturrocker von Werner Streletz und den Nachruf von Bruno Runzheimer. Zum 100. Geburtstag von Charles Bukowski, eine Doppelbesprechung von Hartmuth Malornys Ruhrgebietsroman Die schwarze Ledertasche. 1989 erscheint Helge Schneiders allererste Schallplatte Seine größten Erfolge, produziert von Helge Schneider und Tom Täger im Tonstudio/Ruhr. Lesen Sie auch das Porträt der einzigartigen Proletendiva aus dem Ruhrgebeat auf KUNO. In einem Kollegengespräch mit Barbara Ester dekonstruiert A.J. Weigoni die Ruhrgebietsromantik. Mit Kersten Flenter und Michael Schönauer gehörte Tom de Toys zum Dreigestirn des deutschen Poetry Slam. Einen Nachruf von Theo Breuer auf den Urvater des Social-Beat finden Sie hier – Sowie selbstverständlich his Masters voice. Und Dr. Stahls kaltgenaue Analyse. – Constanze Schmidt beschreibt den Weg von Proust zu Pulp. Ebenso eindrücklich empfohlen sei Heiner Links Vorwort zum Band Trash-Piloten. Inzwischen hat sich Trash andere Kunstformen erobert, dazu die Aufmerksamkeit einer geneigten Kulturkritik. In der Reihe Gossenhefte zeigt sich, was passiert, wenn sich literarischer Bodensatz und die Reflexionsmöglichkeiten von populärkulturellen Tugenden nahe genug kommen, der Essay Perlen des Trash stellt diese Reihe ausführlich vor. Die KUNO-Redaktion bat A.J. Weigoni um einen Text mit Bezug auf die Mainzer Minpressenmesse (MMPM) und er kramte eine Realsatire aus dem Jahr 1993 heraus, die er für den Mainzer Verleger Jens Neumann geschrieben hat. Jürgen Kipp über die Aufgaben des Mainzer Minipressen-Archives. Ein würdiger Abschluß gelingt Boris Kerenski mit Stimmen aus dem popliterarischen Untergrund.