Die Kunst Bücher zu schreiben ist noch nicht erfunden. Sie ist aber auf dem Punkt erfunden zu werden. Fragmente dieser Art sind litterarische Sämereyen. Es mag freylich manches taube Körnchen darunter seyn: indessen, wenn nur einiges aufgeht!

Novalis

Wie kaum eine andere Galerie in Deutschland hat ‚Der Bogen‘ in Arnsberg immer Wert auf die handwerkliche Erarbeitung von Künstlerbüchern gelegt. Unbeirrt setzen diese Artisten den kulturbetrieblichen Trends die unleugbare, virtuell nicht reproduzierbare Schönheit bibliophiler Buchausgaben entgegen, verbunden mit einem entschleunigten Prozess der Entstehung des Buches und einer exklusiv begrenzten, jedoch auf Nachhaltigkeit angelegten Verbreitung. Das benjaminsche Diktum der Aura eines Kunstwerks reicht von den Materialbüchern des Jürgen Diehl, über die Schland-Box von Peter Meilchen, bis hin zu Haimo Hieronymus und A.J. Weigonis Erkundungen über die Möglichkeiten der Linie zwischen Schrift und Zeichnung findet sich eine Vielfalt des Ausdrucks, die ihresgleichen sucht.

um herkömmliche kunst lesen zu können, genügt es, das alphabet zu kennen. um neue kunst lesen zu können, muß man das buch als struktur begreifen, seine elemente erkennen und deren funktion verstehen.

Ulises Carrión

aus: Anekdotisches, Künstlerbuch von Haimo Hieronymus, 1996.

Diese Tradition setzt mit einer Katalogreihe fort. Die quadratische Form der Kataloge hat sich als praktische Größe für die Abbildungen erwiesen. Dem Alphabetikon Katalog von Haimo Hieronymus folgte die mit dem lime_lab ausgezeichnete Wortspielhalle von Sophie Reyer und A.J. Weigoni, das von Karl Hosse angeregte Gezeitengespräch und die von Stephanie Neuhaus initiierte Super Speed Art Exhibiton Tour.

Ein Buch ohne Druckfehler ist unanständig.

V. O. Stomps

Frühlingel-Cover: Peter Meilchen

In einer Situation, wo Preisrekorde auf Auktionen regelmäßig mit künstlerischer Bedeutung verwechselt werden, bietet sich die Arbeit an Künstlerbüchern als Korrektiv an. Nach den Künstlerbüchern Unbehaust und Faszikel beschließen der bildende Künstler Haimo Hieronymus und der Lyriker A.J. Weigoni mit dem Künstlerbuch Idole ihre Trilogie. Ihr bisher gezeigter Aus–Drucks–Wille erinnert im Zeitalter der totalen Kommunikation vor allem daran, daß künstlerischen Äußerungen eine handwerkliche Befähigung zugrunde liegt. Diese Prägespuren sind sicht– und fühlbar. Die Malerei sei „stumme Poesie“, die Poesie hingegen „beredte Malerei“, hieß es in der Antike, als man über den Wettbewerb der als verwandt betrachteten Künste nachdachte.

O ihr lieben Bücher, ihr allein seid freigiebig und freimütig, ihr gebt jedem Bittenden und laßt jeden, der euch treu gedient hat, in die Freiheit ziehen.

schreibt im 14. Jahrhundert Richard de Bury in seinem in lateinischer Sprache verfassten „Lob der Bücher“, dem »Philobiblon«. Rar und kostbar, wie die noch von Hand geschriebenen Bücher zu dieser Zeit waren, verteidigt sie Bury gegen Übersetzer, die ihr Handwerk nicht ausreichend beherrschen:

Wie gut wären die Bücher dran, wäre nicht das verhängnisvolle Wagnis des Turmbaus zu Babel gewesen und hätte sich nur eine einzige Sprache über das ganze Menschengeschlecht verbreitet.

Und auch über die Maler gibt es zu klagen, die nicht des Lesens mächtig seien – und doch Bücher illustrierten. In der Hand des Künstlers Haimo Hieronymus wird das Buch zu einem Reflexionsinstrument, mit dem sich die Grenzen der Akkumulation des Wissens ergründen lassen (siehe auch der Hinweis auf seine Bücher der 1990er Jahre). Sei es die Assoziation von Wärme, der Geruch oder die Schönheit des Papiers schlechthin: Mitunter holt Hieronymus seine Botschaften sogar mit der Kettensäge aus dem Material. Sei es die Zersprengung und semantische Neudeklination der Sprache in den Gedichten von Weigoni. Doch immer sind sowohl Hieronymus Kerben, als auch Weigonis Wortgefüge gleichzeitig auch Spuren in dem oder gegen das Alltagserleben. Seit fünf Jahren entwickeln und gestalten die Artisten gemeinsam Künstlerbücher und übersetzen Wort–Botschaften in eine sinnenhafte Bildsprache, die vor allem die kulturellen Funktionen des Buches bezeugen, seine Funktionalität hingegen befragen.

aus: Herbstbuch, von Haimo Hieronymus, 1991

Bei den Preisen fragt man sich, ob der Titel des Buches nicht ein Orakel für die Macher darstellt… Wenn diese Qualität künstlerischen Anspruch aufweist, berichten wir gern darüber, und schöne, aufwendig hergestellte Bücher, die den Inhalt gestalterisch auf hohem Niveau umsetzt wer liebt es nicht, dieses Rauschefest der Sinne? (www.zugetextet.com)

Im Kabinett der menschlichen Leidenschaften ist alles möglich, aber nur die Kunst schafft jene Distanz, aus welcher wir uns plötzlich wiedererkennen. Hier, im Medium von literarischer oder bildnerischer Darstellung, tritt uns der homo sapiens geläutert entgegen. Und das ganze Repertoire – vom Heroischen über das Leidende und das Gewöhnliche bis zum Erbärmlichen und Grotesken – besitzt nun die Fassung, die dem Studium zugänglich ist. Selbst Realisten wie Balzac und Zola waren Meister der Verwandlung. Was sie gesehen und aus der Banalität des Alltäglichen herausgegriffen hatten, erschien alsbald im Spiegel eines Texts, der seine Geschichten zu Exempla erhob – zu Lehrstücken, deren Moral auch Einspruch duldete, deren ästhetische Gebärde jedoch über die Zeiten hinausweisen wollte. Hieronymus und Weigoni erkunden die Möglichkeiten der Linie zwischen Schrift und Zeichnung, der Schnittstelle zwischen Kunst und Sprache. In mehreren Ausstellungen haben sie die Verwendung von malerischen und sprachlichen Zeichen als Elementen der Bildkomposition oder die Vereinnahmung der Sprachzeichen durch die Malerei vorgeführt. Ein Bild beschreiben heißt für diese Artisten auch, es mit Schrift übermalen. Die Beschreibung übersetzt es in ein anderes Medium. Ein Bild stellt das andere in Frage. Eine Schicht löscht jeweils die vorige aus oder ab, und die Optiken / Perspektiven wechseln. Die Grenzen zwischen Plastik, Malerei und Wort sind fließend. Manchmal geht Schrift dynamisch in Grafik über. Das Gedicht selbst gerinnt zur Collage, zu einer Mischung aus Beschreibung, Grafik und Episode. Der Text fließt, hält an, rollt und wird in schier endlosen Bilderketten mit Genitivkonstruktionen aneinander gereiht. Haimo Hieronymus glaubt, daß großer Kunst eine tiefe Ordnung zugrunde liegt, daß sie das Faktische übersetzt und neu strukturiert, sie wieder auf gewalttätige oder untergründige Art und Weise auf an das Nervensystem loslässt. Jedes Bild ist ein ironisches Such- und Rätselbild, jedes handelt von der Auflösung und Zerlegung des Bildes, jedes dekonstruiert sein Motiv und feiert, verschmitzt grinsend, doch nur eines: den Triumph der Malerei. Bei Hieronymus durchlebt die Malerei ihre Auferstehung aus dem Geist der Reproduzierbarkeit. In der Verbindung aus Zeichnung und Malerei findet er das Potenzial, akkumuliert sich die benötigte Kraft, das Plus an empfundener Intensität aufzunehmen und in Bildsprache umzuwandeln, das sein leidenschaftliches Verhältnis zur Vorlage und seiner Umwelt bestimmt.

aus: Vom König, von Haimo Hieronymus, 1995.

Auf Büttenpapier sind abstrakte, im Einzelfall thematisch angedeutete Radierungen gedruckt. (Westfälische Rundschau)

Fast alle hergestellten Bilder sind heutigentags errechnete Bilder. So ist es vollkommen gleichgültig, ob ein Mensch oder eine Maschine rechnet. Der nicht errechnete Teil ist nicht errechenbar, es ist Spiel, kann so zur Kunst werden. Von Bedeutung ist nur, daß dabei die Verbindung von Schrift und Zahl zugrunde liegt und nicht mehr die von Schrift und Bild. Eine Bedeutung kann sich so erst im Prozess entwickeln, sie bleibt allerdings immer valent und vom Betrachter abhängig. Zwischen Text und Bild, sei es Holzschnitt, Radierung, Leimhochdruck, Zeichnung oder Gemälde, entstehen Welten der gegenseitigen Vereinnahmung, jenseits gegenseitiger oder angestrebter Illustration.

insich, von Haimo Hieronymus, 1997

In der Menschheitsgeschichte ging die Entwicklung der Technik bislang mit der des Geistes einher.

Dr. Enrik Lauer

Man kann nur erahnen, welch große Auswirkung die neue Technik im Buchdruck auf die Gesamtkultur gehabt hat, insbesondere aber auf Literatur und bildende Kunst. Mit dem Buchdruck ergibt sich über die Einzelsprachen hinaus ein interessantes Muster, ein System an Veränderungen, und zwar vom Latein zu den Volkssprachen zur Vermischung und schließlich zur Reinigung. Die Reinigung wäre sinnlos ohne die Vermischung, die Vermischung hängt zusammen mit der Verschiebung hin zum Schreiben in der Volkssprache anstatt in Latein. Die Menschen im Mittelalter haben sich darüber keine Gedanken gemacht. Da gibt es Latein für die Kommunikation der Eliten und die Volkssprache für alles andere. Aber sobald man zu schreiben und zu drucken beginnt, stellt man sich Fragen wie: Ist das elegant oder die hohe Form der Sprache?

Steinlupe, von Haimo Hieronymus, 1998

Eine bibliothekarische Besonnenheits-Formel findet Ausdruck in mit Stirnfalte artikulierter Empörung, dass man im Normal-, Freihand-, Leihbestand immer wieder Künstlerbücher finde, die es schnellstmöglich dem normalen Zugang zu entziehen und konservatorisch angemessen aufzubewahren gelte. Hier kollidiert die vermeintliche Ignoranz unserer Vorgänger mit unserer fetischisierten Haltung zum Künstlerbuch, die letztlich die Unsicherheit spiegelt, wie mit diesen Objekten zu verfahren sei. Der Akt unserer Vorgänger, diese Bücher in demokratischem bibliothekarischem Impetus unter das Joch von Klebeetikette, Strichcode und Farbstempel zu zwingen, scheint bei Licht betrachtet gar nicht abwegig: Immerhin lässt diese Behandlung auf ihre Wahrnehmung als Bücher schließen, wie es auch von den Urhebern intendiert war.

Mario Lüscher

Der Buchdruck wurde um vom Mainzer Johannes Gensfleisch, genannt Gutenberg erfunden. Grundgedanke der Erfindung Gutenbergs war die Zerlegung des Textes in alle Einzelelemente wie Klein- und Großbuchstaben, Satzzeichen, Ligaturen und Abkürzungen, wie sie aus der Tradition der mittelalterlichen Schreiber allgemein üblich waren. Diese Einzelelemente wurden als seitenverkehrte Lettern in beliebiger Anzahl gegossen, schließlich zu Wörtern, Zeilen und Seiten zusammengefügt. Urform oder Prototyp für jeden Buchstaben war der Stempel. In die Stirnseite eines Stahlstifts wurde das Zeichen geschnitten, so daß sich ein seitenverkehrtes präzises Relief ergab. Nun wurde der jeweilige Stempel, die Patrize, in einen rechteckigen Block aus weicherem Metall, in der Regel wohl Kupfer, „abgeschlagen“, d. h. senkrecht mit dem Schlag eines Hammers eingetieft. Die so erzeugte Matrize mußte nachbearbeitet und begradigt werden, so daß eine rechtwinkliger Kubus mit geraden Seiten entstand. Das seitenrichtige Bild sollte eine einheitliche Tiefe haben, weshalb die Oberfläche mit einer Feile bearbeitet wurde. Um den Guß einer Letter zu bewerkstelligen, entwickelte Gutenberg das Handgießinstrument. Zwei Teile umschließen einen rechteckigen Gießkanal, dessen eines Ende durch Einsetzen der Matrize verschlossen wurde. Nach dem Guß der Lettern im Handgießinstrument mußte der Angußzapfen entfernt werden. Jede Letter hatte eine „Sollbruchstelle“, so daß alle Lettern automatisch die gleiche Höhe erhielten. Das Handgießinstrument, der bedeutendste Teil der Erfindung, ermöglichte es, im schnellen Wechsel die jeweils benötigten Mengen an unterschiedlichsten Lettern zu gießen. Das Gußmetall war eine Legierung aus Blei, Zinn und weiteren Beimischungen, die ein schnelles Erkalten und eine ausreichende Dauerhaftigkeit unter dem hohen Druck der Presse gewährleistete.

Prägen ist mit brechen verwandt. Mittelhochdeutsch: Gespræche – war die Gravier oder Ziselierarbeit. Man könnte Haimo Hieronymus als einen poetischen Kupferstecher nennen, siehe französisch graver = einschneiden, einritzen, gravieren. Cisoria hieß auf Spätlateinisch Schneideinstrument, altfranzösisch Cisel. Und etwas sprachgraphisch Einprägendes haben diese »Prægnarien« gewiß.

Holger Benkel

Von der Kostbarkeit des geschriebenen Wortes und der Bücher haben die Menschen stets gewusst. Für die Buchtradition bedeutete das letzte Jahrhundert allerdings eine einschneidende Zäsur. Künstler– Maler– oder eben Künstlerbücher findet man nicht in einem Supermarkt für Bücher. Künstler sind individualistische Zeitgenossen, die ihre Arbeiten meist nicht professionell vermarkten, sonst hießen sie Händler. Weil die Bücher so selten sind und meist auch nur in kleinen Auflagen oder als Unikate erscheinen, werden diese limitierten Auflagen auch als ‘rare books’ bezeichnet. Das Künstlerbuch hat es beim Betrachter schwerer als das Bild. Was nicht zuletzt daran liegt, daß man es aufschlagen muß und nicht an die Wand nageln kann. Künstlerbücher sind so vielsprachig und vielschichtig wie die Sprache der modernen Kunst und wie die der menschlichen Kommunikation überhaupt. Wenn diese ausgestellt werden, so handelt es sich immer um einen Kompromiss, denn das Buch will gelesen, berührt werden, hier muß man es allerdings schonen. Künstlerbücher sind ein eigenständiges Genre der bildenden Kunst. Sie können als wertvolle Luxusausgaben mit Originalgraphik, Multiples oder unlimitierte Auflagen auf fotokopiertem Papier konzipiert sein.

ein kleines spiel, von Haimo Hieronymus, 2008

Manche Künstlerbücher tarnen sich so überzeugend als „herkömmliches“ Buch, dass sie fast unerkannt bleiben; andere Künstlerbücher überspannen die gängige Konzeption und Technologie des Mediums Buch; wieder andere Künstlerbücher negieren, verkehren oder fälschen Autorschaft; es gibt Künstlerbücher, die Einzelstücke sind, andere erscheinen in Kleinstauflagen und wieder andere in Massenmarktauflagen; manche Künstlerbücher zelebrieren die handwerkliche Ausführung und geben dem Verhältnis von Inhalt und Form eine neue Bedeutung; manche Künstlerbücher enthalten nur Bilder und kommen gänzlich ohne Text aus, manche bestehen nur aus Text oder nur aus leeren Seiten; manche Künstlerbücher sind erschwinglich, während andere so teuer sind, dass ihr Preis mit einem üblichen Bibliotheksetat nicht vereinbar ist; es gibt Künstlerbücher, die nicht mehr aus Pergament, Leder und Papier sind, sondern aus Glas, Metall und Beton; manche Künstlerbücher sind klein und rund, fragil und empfindlich, groß und sperrig, haben weder Anfang noch Ende. Künstlerbücher haben vor allem eine Gemeinsamkeit: Sie können sehr unterschiedlich ausfallen.

Lydia Koglin

Das Künstlerbuch gibt es seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert. Es ist eines der Ausdrucksmittel der Avantgarden der Moderne. Wo Komponisten Polystilistik, Polyrhythmik und Polymelodik erkundeten und Maler Perspektiven stürzten, experimentierten Dichter und Typographen, Visionisten und Philosophen an neuen Formen des Lesens. Stéphane Mallarmés »Le coup des dés…«, die typographischen Arbeiten von Marinetti oder Schwitters einerseits, Dubuffet und Matisse andererseits sind Grund– und Meilensteine dieser Kunst. Frankreichs große Meister der Malerei schufen die ersten großen Künstlerbücher in der Sprache der Maler, wie „Jazz“ von Matisse gedruckt, oder das Unikat–Buch gemalt, beide zunächst angelehnt an die Tradition der illustrierten Bücher. Vor allem aber die Konzeptkunst gab dem Künstlerbuch einen Schub und sicherte ihm mit »Konkreter Poesie«, tautologischen und linguistischen Experimenten einen Platz in der Kunstgeschichte. „Es handelt sich um eine Reminiszenz an das Kalte und Philosophische, im Gegensatz zu den Werken, die vorrangig nach dem traditionellen Input über die Wahrnehmung des sichtbar–fühlbaren arbeiten“, schrieb Germano Celant. Künstlerbücher werden seit 1960 als eigene Kunstgattung betrachtet. Künstler wie Dieter Roth, Daniel Spoerri oder Anselm Kiefer arbeiten auf unterschiedlichste Weise experimentell mit Büchern neben anderen Kunstgattungen wie Malerei oder Bildhauerei. Warja Lavater oder Barbara Fahrner gestalten ihre künstlerischen Aussagen ausschließlich in Buchform. Das Buch kann eigene Wege gehen, die Abseitigkeiten ausloten.

Ihre Verwandtschaft beziehen die Künstler aus ihrem Arbeitsmaterial – dem Papier. Eindrucksvoll klingt so auch das Hörbuch auf CD. Getragen wird die Lesung des Unbehaust von einer sanften Melodie aus ständigem Papierknirschen und Papierknüllen.

(Westfalenpost)

Idol-Titelblatt, von Haimo Hieronymus

Die Deck–Schutzblätter der Künstlerbücher von Haimo Hieronymus spiegeln den Inhalt wider. Der Leser, Betrachter kann so erahnen, was zu erwarten ist. Ein Bild ist ein eigenständiger Informationsträger. Text und Bild ergeben ein sich gegenseitig unterstützendes Gefüge, sie können die jeweils andere Bedeutung beeinflussen und bleiben trotzdem eigenständig verständlich. Genauso wenig, wie alle Schriftteile sofort ersichtlich sind, erscheinen die diffizilen Strukturen der Grafik auf den ersten Blick lesbar, erst das nähere Betrachten, je eingehender, desto besser – legt geradezu schichtweise die Bild– und Textinformationen frei. Die Sehgewohnheiten verstellen hier oft den Blick für die eigentlichen Informationen. Grafiken entwickeln ihre eigenen Spielregeln des Sehens. Jedes Künstlerbuch verlangt in seiner Möglichkeit des Übersetzenden als Verständnis eine eigene Metasprache.

Der Betrachter muß sich den Sinn entschlüsseln, erschließen. Eine Allgemeingültigkeit ist immer fraglich, da alle Bilder zwar im selben Kontext stehen, jedes für sich jedoch seine Eigenständigkeit bewahrt, eine Abgrenzung aber ist nicht unbedingt von vorne herein gegeben, Verzahnungen sind vorhanden.

Jedes Thema benötigt sein individuelles Vorgehen. Alle Platten werden mit verschiedenen Werkzeugen behandelt, die thematischen Unterschiede werden dem Betrachter durch das verschiedenartige Behauen und Kratzen deutlich. Mal wird mit heftigen gestischen Schmissen gearbeitet, mal verweilt der Beitel feinfühlig in kleinsten Strukturen. Mal tanzt die Kaltnadel gerade beim Zeichnen von größeren Zusammenhängen großzügig über die Druckplatte, mal bewegt sie sich, bei den Untersuchungen zu Körperteilen beispielsweise, eher zaghaft über das Metall, spürt das Ungesagte auf. Es wird deutlich, daß Haimo Hieronymus das Zeichnen als eine Art Daseinsform versteht, einen Prozeß, in dem das Leitmotiv seiner Arbeit physisch wie psychisch reflektiert wird: die Erweiterung des Körpers in den Raum.

Während man Zeichnungen vor allem mit dem Strich assoziiert, hört man hier, bei seinen sehr körperlichen Holzschnitten, fast die Geräusche der Sägen und der Beitel, hört das Kratzen und Splittern und Ritzen während ihrer Herstellung. Das Gewachsene des Holzes wurde zerstört, dem Material brachial Gewalt angetan. Und dachte man bei Haimo Hieronymus Malerei, nur mit allergrößter Anstrengung sei zu verhindern, daß der Blick abperlt, hat man nun den Eindruck, man bleibt hängen in den vehementen Schnitten, den rissigen Rändern und den Spalten.

Manche Platten werden verworfen, andere werden hingeworfen und bleiben liegen, zeigen ihre Kraft und werden zu einer Auflage gedruckt. Nach der Bearbeitung bleibt der Betrachter auf sich zurückgeworfen als Gast im Bild und muß zusehen, ob er etwas damit anfangen kann.

Die fragilste der literarischen Formen gilt gemeinhin als deren teuerste, und dies im zwiefachen Sinn: Die Randständigkeit der Lyrik abseits des ökonomischen Gewinns steht in direkter Proportion zu der hohen symbolischen Wertschätzung, mit welcher man sie bedenkt. Lyrik scheint ein Gut zu sein, das zugleich sein eigener Marktpromoter ist. Wenn es gut geht, schafft sich Lyrik eine Gesellschaft, die bereit ist, sie am Leben zu erhalten.

Auf der Kenntnis einer weitgehend zivilisierten und untergebrachten Welt einen Begriff wie Unbehaust aufzubauen, erzählt einmal mehr von der Skepsis der Künstler, mit der sie den so genannten Tatsachen des Lebens begegnen. Und die Frage nach dem Sinn des Lebens begleiten sie oftmals mit der Möglichkeit seiner Sinnlosigkeit. Dem entgegenhalten kann man zumindest eine erzählerische Ordnung.

(Die kritische Ausgabe, Bonn)

Unbehaust, Holzschnitt von Haimo Hieronymus

Das Künstlerbuch Unbehaust tariert den Widerspruch zwischen epischem Anspruch und lyrischer Subjektivität, zwischen dem Ehrgeiz, die Virtuosen einzuholen, und der Sehnsucht nach einer ganz anderen, nicht verdinglichten, weltversöhnenden Poesie aus. Die von Hieronymus gesetzte expressive Farbigkeit korrespondiert mit dem Stachel der Analyse in Weigonis Texten wie umgekehrt die relativierende Denkhaltung derselben mit den ambivalenten Bedeutungen der Farben Schwarz, Rot und Weiß, die zusammenwirken, während sie Kontraste bilden. Im Wechselspiel der Elementarkräfte ist der Mensch eine vernachlässigbare Größe, er ist ihr Spielball. Seine Existenz ist endlich, die der Elementarkräfte hingegen unerschöpflich. Der Mensch als Fußnote der Schöpfung: Das Skandalon dieser Erkenntnis besteht in der Einfachheit, mit der sie die großen Fragen der Existenz weniger verhandelt als ergreifend zur Darstellung bringt. Die Menschen sind nirgendwo zu Hause, sie haben keine soziale Heimat, kein Milieu, keine Codes. Sie haben kein genaues Woher und Wohin, ihre Menschengewissheit liegt außerhalb der Handlung, außerhalb jenes Raumes, den eine Perspektive vielleicht suchen, aber auf keinen Fall mehr „festhalten“ kann. In diesem Künstlerbuch wird die chaotische Vielfalt der Wirklichkeit streng literarisiert und dabei eine eigene poetische Wirklichkeit hergestellt, verbunden mit einem unbedingten Willen zur künstlerischen Form.

Faszikel enthält Kaltnadelradierungen, die mit Pflanzenextrakten und Schellack bearbeitet wurden. Dazu Texte auf Pergamentpapier, die aus dem Ganzen einen Dialog machen. Einen Dialog, zwischen zwei Künstlern, die mit verschiedenem Material die Welt beschreiben. (Westfalenpost)

Kaltnadelradierung von Haimo Hieronymus

Haimo Hieronymus variiert, er wiederholt auch, teilweise bis zur Erschöpfung, er holt wider sich. Sich, sein Thema, seinen Kunstgestus, seine Typen. Beim Künstlerbuch Faszikel versuchen seine Blicke oft Geringfügigkeiten und Nebensächliches zu erfassen, zu durchschauen. So wie auch die gesehenen Strukturen ihre Widerstände bieten, muß für ihn durch die Stahlnadel, die sich direkt in das Metall frisst, ein körperlicher Widerstand entstehen. Wichtig ist, daß das Beobachtete im Verhältnis zu dem, was an Gedanken, an Klischees und Vorwissen im Kopf ist, immer wieder in Konkurrenz und Widerstreit tritt. Die in der Natur entstandenen Zeichnungen wurden im Atelier nicht weiter überarbeitet. Zwar wurden auf der Platte weitere Ätzungen durchgeführt, aber die Kaltnadel blieb, wie sie am Objekt entstanden war. Seine ‚Mental Maps‘ sind keine funktionalen Karten, die von A nach B führen, sondern eine Art zeichnerisches Reisetagebuch. Mit Bleistift und grellen Aquarellfarben mischte er abstrakte Elemente mit nahezu realistischen Architekturansichten und organischen Formen wie Baumwurzeln, Adern, Nervenbahnen. Ein Teil der Kaltnadelzeichnungen entstand nicht direkt am Objekt. Haimo Hieronymus hat korrodierte Zinkplatten aus flach geklopften Dachrinnen verwendet, die ihre eigenen Strukturen, ihren warmen Plattenton mit einbringen konnten. Teilweise waren die Oxidationsschäden für die direkte Überarbeitung zu stark und wurden durch Schleifpasten und Dreikantschaber nivelliert. Die Platten wurden daraufhin zum Teil mehrmals geätzt. Zu entscheiden, wann eine Platte für seine Zwecke zufriedenstellend erschien, hat er seinem Vertrauen in die Platte überlassen. Danach wurde gedruckt.

Nicht nur in dem Handpressendruck gehen beide Künste eine Symbiose ein, auch in den Objekten der Ausstellung durchdringen sich Grafiken und Texte gegenseitig.

(Westfälische Rundschau)

Faszikel, Radierung von Haimo Hieronymus

Das Buch wurde einfarbig, meist neutralschwarz mit Kupfertiefdruckfarbe auf Kupfertiefdruckbütten von Hahnemühle gedruckt. Die Farbe wurde mit etwas Leinöl geschmeidiger gemacht und zum Teil mit weiteren Pigmenten versetzt. Nach Druck der Seiten im Verbund zu einem Buchblock, wurden die Seiten zunächst mit Tusche und Feder nachbearbeitet, um bestimmte Kontrasteffekte zu erzielen. Weitere Arbeitsschritte ergaben sich durch den ergänzenden Einsatz von Holzextrakten und Schellack, welcher in je vier hauchdünnen Schichten, um die Flexibilität der Einzelseiten zu gewährleisten, aufgetragen wurde. So ergab sich letztlich ein Farbspiel im Orangebereich, kontrastiv zu den satten Tönen der Radierung und Tusche gesetzt. Die Farbe gibt diesen Bildern nichts und nimmt ihnen nichts; ein Plus oder Minus an dem, was man ‹Schönheit› nennen könnte, ist von keinem Belang für diese Bilder; sie wirken durch ihren Witz, ihre Einfälle, ihren Sarkasmus und vor allem durch ihren Ernst. Die Bücher sind vernäht und gebunden worden. Die Umschlagarbeit ist ebenfalls eine nachträglich mit Holzextrakt und Schellack überarbeitete Radierung, diese mußte zum Binden weich gehalten werden, damit sie an den Kanten und Ecken umgeschlagen werden konnte.

Haimo Hieronymus begreift das Papier als Spannungsfeld polarer Gegensätze, die er souverän überblickt. Diese klare Sicht verdankt sich in hohem Masse seinen umfangreichen Kenntnissen der Kunst- und Literaturgeschichte. Seine Meisterschaft beruht auf seinen Kompositionen mit der einzigartigen Verbindung von Form und Farbe, bei der aber die Freiheit des Pinselstrichs, die Spontaneität des Eindruckes, kurz: die Impression, eine ungleich nachrangige Bedeutung hat. Er verzichtet auf Interpretationen von einzelnen Figuren, beruft sich vielmehr auf die Logik der Komposition und die innere visuelle Freiheit des Künstlers. Gerade in der Lebendigkeit des Farbauftrags, der zunehmenden Verselbstständigung des malerischen Pinselstrichs von seiner gegenstandsbezeichnenden Funktion erkennt man seine Handschrift. Haimo Hieronymus erreicht mit seiner Arbeitsweise, daß auf zahlreichen Zeichnungen nicht nur der visuelle Sinn des Betrachters angesprochen wird, sondern die Gesamtheit aller Sinneswahrnehmungen.

Jeder für sich ist Profi auf seinem Gebiet.

(WAZ)

Der allseits flexibele Mensch des 21. Jahrhunderts in seiner Geworfenheit ist das Thema des bildenden Künstlers Haimo Hieronymus und des Schriftstellers A.J. Weigoni. Das Wort als Bildstörung, Eindringling, Mittler zwischen Wörtlichkeit und Wortwörtlichkeit hat Hieronymus immer wieder eingesetzt. Nicht als Schrift gewordenen Strich Cy Twomblys und auch nicht als naive Signatur Anselm Kiefers, sondern nach Art kodierter Typografien. Das transitorische Element, das ihre Arbeit an dem Projekt Idole durchzieht, macht sich schon bemerkbar bei der Präsentation. Etwas Improvisiertes lebt in der Syntax dieser Druckgraphik, wir sehen das nicht, weil es sichtbar ist, es ist sichtbar, weil wir es sehen.

Im Kontext der Trilogie mit A.J. Weigoni steht das Künstlerbuch „Idole“ als logischer und befriedigender Abschluss: Vom Kampf des Künstlers mit sich und dem Material wie in den brutal-kathartischen Holzschnitten „Unbehaust“ über das feinnervige Vortasten in halbfigurative Welten in „Faszikel“ ist es ein spannender und mutiger Weg bis zum optimistischen, stets hintergründigen Spiel mit dem Material und der Form, zur Huldigung der Figuration als Verkörperung des Lebens, der Freude am Empfinden und Erleben, am Schmecken und Riechen, Atmen, Fühlen, Tasten, des Genießens ohne Reue.

(Dichtungsring #35)

Begann die Trilogie von A.J. Weigoni und Haimo Hieronymus mit einer Kombination aus Texten und Holzschnitten, einer der bekanntesten und ältesten Hochdrucktechniken, wurde diese Vermengung von Gedicht und Bildgewebe bei Faszikel mit der Tiefdrucktechnik der Radierung fortgesetzt, hier in Kombination aus durchscheinenden Papieren und Texten, auf Lasuren mit Schellack und warm leuchtenden Holzextrakten, so bildet Idole mit seinen speziellen Leimformdrucken eine technische Neuerung und gleichzeitig Klammer, denn hier werden Elemente des Hoch– und des Tiefdrucks kombiniert. Als Ergebnis zeigt sich ein fast gezeichnet wirkendes Bild. Die acht Grafiken beschäftigen sich mit der möglichsten Reduktion von Körpern, von Torsi, auf ein Spiel von Formideen mit den scheinbaren Ungleichgewichten zwischen Linie und Fläche, Proportion, den Illusionen von Unzulänglichkeit menschlicher Erscheinung. Trotzdem fühlt man sehend einen sehnsüchtigen Drang zur Harmonie, ja zum Schönen im klassischen Sinn. Einmal angeschaut, wirkt ein Bild von ihm wie ein Angelhaken im seelischen Bildarchiv. Diese Grafiken zeigen sich so letztlich als fast hymnische Liebeserklärung an die vor allem weibliche Schönheit jenseits der einzelnen Frau.

Zu der Vielschichtigkeit (durchaus auch konkret) der Arbeiten passte wunderbar die Lese-Performance von A.J. Weigoni, der aus der gemeinsamen Arbeit »Idole« mit Hieronymus vortrug und die Wörter als Ton durch den Raum laufen ließ, wie Hieronymus die Farbe in seinen Bildern, um ihnen dann Einhalt zu gebieten und wieder auf den Punkt zu bringen.

(Siegener Zeitung)

Puristen nehmen Weigoni und Hieronymus diese Grenzüberschreitungen übel, weil diese Form von „Interdisziplinarität“ nicht der Theoriebefriedigung, sondern der lustvollen Verblüffung dient. Wirtschaftlich gesehen ist Lyrik Unsinn, aber Betriebswirtschaft ist im Leben eben nicht alles. Lyrik wäre nach allen ökonomischen Gesichtspunkten schon immer zum Aussterben verurteilt gewesen, und trotzdem hält sie sich nach wie vor, notfalls eben in der Form der Samisdat. Hieronymus und Weigoni gehen bei dieser Trilogie vom Virtuellen ins Materielle und zielen auf ein älteres Speichermedium, das mittels neuer Medien hergestellt wird und mit analogen Medien zu gebundener Form findet. Sie schlagen mit dem Projekt Idole einen Steg zwischen den Künsten (Druckgrafik / Poesie). Die Entstehung einer Einheit von Schrift und Bild untersuchen Hieronymus und Weigoni im Medium des Computers und setzen sie im Neheimer Atelier um. Die digitale Manufaktur produziert in diesem Fall ein Idol.

die neu kunst richtet sich an die fähigkeit, die jeder zum verstehen und erfinden von zeichen und zeichensystemen besitzt.

Ulises Carrión

Wer nachts seinen Gedanken verpflichtet ist und die huschenden Bilder des inneren Überflusses zügig einfängt, die Konturen der weglaufenden Tiere, die zickigen Wörter und verschwurbelten Satzfragmente. Wer das Entstandene in den Speedmixer gibt und ausgießt. Wer das alles in ein frechfröhliches Buch fasst, durchaus ernsten Sinnes. Wer sich den Spaß macht, das alles zu einer performativen Installation zu verdichten, die so nur einmal gezeigt werden kann. Wer Freude an der Vergänglichkeit seiner Arbeit hat. So könnte man die Sätze vielleicht beginnen, die sich mit dem Autor und Zeichner des Künstlerbuches Etwa 40 % Prozent, welches dieser Tage in einer Auflage von 29 Exemplaren erschienen ist, befassen. Haimo Hieronymus treibt wieder einmal sein Spiel mit unseren Erwartungshaltungen und hält sich nicht an die alte Regel der erfolgreichen Serie. Er wechselt wieder einmal die Thematik, als habe er nie etwas vorher gemacht, auch die Technik natürlich, denn hier sollten schnelle Zeichnungen entstehen. Einfach nur xerotypiert, auf wertvollem Papier. Dies allerdings so, dass das Tonpulver nicht ganz aufschmelzen konnte. Mit jedem Blättern wird das Buch so weniger, zumindest die Texte und Zeichnungen. Als ihn darauf anspreche, grinst er mich nur breit an und sagt lakonisch: „Tja, nix hält für immer.“

Im Zuge der Moderne und ihrer Ablösung von Kunstgattungen zugunsten einer Erweiterung von Kunstformen gewinnt das Medium Buch die Qualität eines autonomen und mobilen Kunstraums. Alle Elemente des Buches wie Papier, Buchstaben oder Bindung werden von Künstlern auf ihre Wirksamkeit ausgedeutet und machen es zu einer Er- fahrung zwischen Objekt, Bild, Text, Textur, Skulptur und einer Aufführung an der Schnittstelle zwischen Unikat und Auflage. Dabei verlangt das Buch von Seite zu Seite geblättert zu werden, um sich in seiner Größe, Schwere und Viskosität oder Geräusch- palette ganz entfalten zu können. Die Rezeption des Buches ist an die Erfahrung mittels Handhabung, an den Prozess des körperlich sinnlichen Begreifens gebunden und ist daher mit der Kunstform Performance vergleichbar.

Eva Linhart, Kuratorin und Leiterin der Sammlung Buchkunst und Grafik am Museum für Angewandte Kunst (MAK)

Schablonendruck mit Acrylfarbe auf schwarzem Buchkarton. Auflage 100 Exemplare.

@last – but not least trifft im Katalog Partiale der Formerfinder Hieronymus auf den Allegorienschöpfer Weigoni. In diesem Projekt entsteht eine leise Schwingung, eine Vibration in der Oberfläche von Bild und Text. Nicht Kreise oder Linienkonstrukte für sich, sie sind eingebunden in eine Gesamtabsicht der Komposition. Aufgelöste Flächen in beständigem Schwingen, im Gespräch mit den Lineaturen. Es geht den Artisten um ein raffiniertes Spiel mit den Wechselwirkungen von Verschriftlichung, Verbalem und Visuellem. Bildwirksam steht die Gedichte an der Scheidegrenze zwischen Bild- und Bedeutungsträgern.

Der Betrachter wird zum Spurensucher.

***

Künstlerbücher verstehen diese Artisten als Physiognomik, der Büchersammler wird somit zum Physiognomiker der Dingwelt. Die bibliophilen Kostbarkeiten sind erhältlich über die Werkstattgalerie Der Bogen, Tel. 0173 7276421

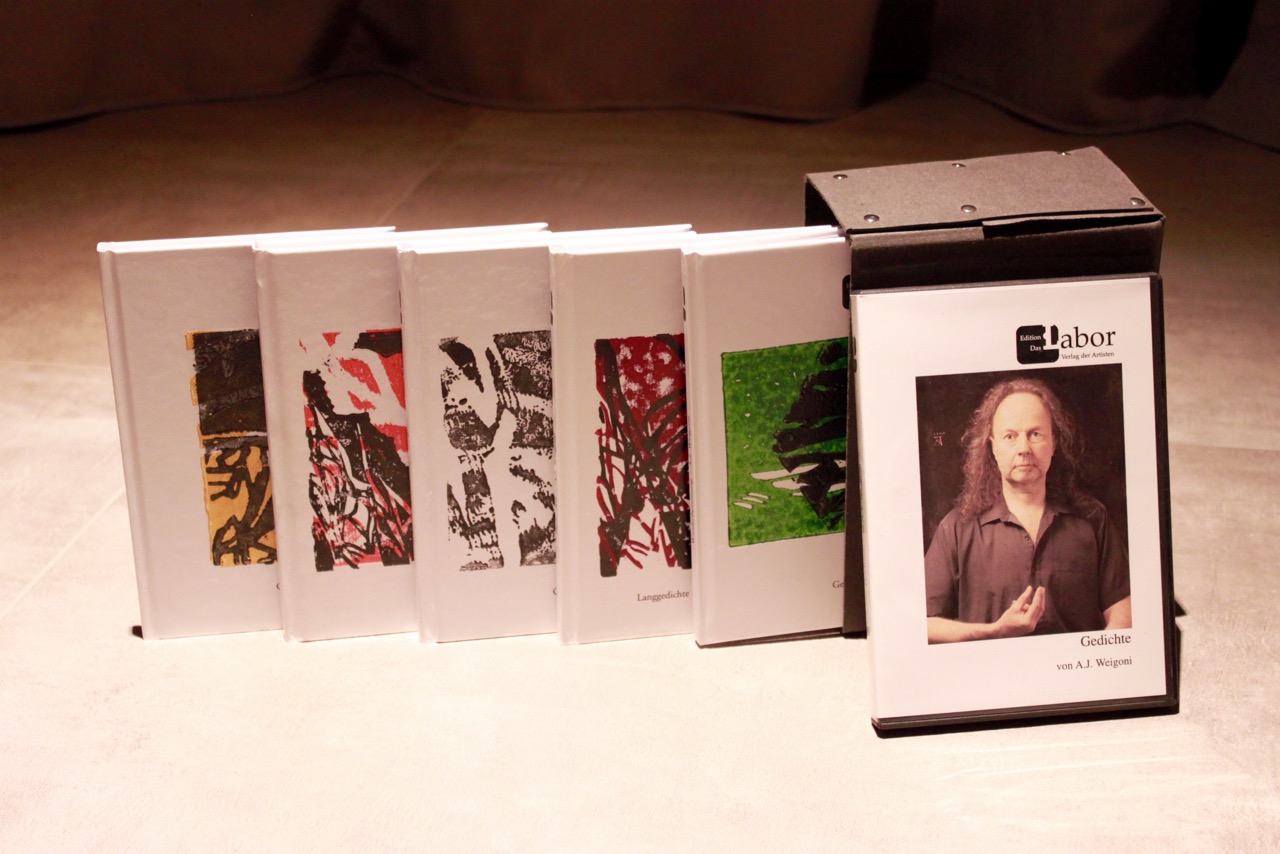

Der Schuber, Werkausgabe der sämtlichen Gedichte von A.J. Weigoni, Edition Das Labor, Mülheim 2017

Hörproben → Probehören kann man Auszüge der Schmauchspuren, von An der Neige und des Monodrams Señora Nada in der Reihe MetaPhon. Zuletzt bei KUNO, eine Polemik von A.J. Weigoni über den Sinn einer Lesung.