Rainer Ernst entwickelt grundgesunden Familiensinn. Gemeinsam mit seiner Familie aus Weimar besucht er zu Weihnachten eine verschollen geglaubte Tante in Litauen. Im Krieg war die Familie getrennt worden, seine Mutter Elfriede konnte sich mit ihrem Mann nach Weimar durchschlagen, wo er alsbald zur Welt kam. Seine Tante Christel wurde zuletzt auf dem Gutshof in der Nähe von Königsberg gesehen. Dann verlor sich die Spur. Ein Entkommen schien unmöglich, die rote Armee war in den Landstrich bereits eingedrungen.

»Das ist doch meine ältere Schwester!«, ruft Elfriede aufgeregt, als eine Frau in einem Dokumentarfilm über so genannte Wolfskinder zu Wort kommt.

»Die Frau heisst aber Kristina«, merkt Klara an, die den Bericht mit halbem Ohr mitgehört hat. Fernsehen ist für sie Radio mit Bildern, nirgendwo kann sie sich beim Stricken so gut konzentrieren, wie vor der Glotze.

»Seid doch mal ruhig«, bittet Rainer, der zum ersten Mal seit dem Tod seines Vaters bei seiner Familie zu Besuch ist. Sie bekommen noch mit, dass mehrere hundert dieser Wolfskinder fast 50 Jahre unter falschen Namen in der Sowjetrepublik Litauen lebten. Als neues Familienoberhaupt ergreift Rainer die Initiative. Er ruft beim Sender an, erhält dort den Kontakt, telefoniert mit dem Filmemacher in Hamburg, über eine Ost–Berliner Historikerin bekommt er den entscheidenden Hinweis auf ihre Verwandte.

Bereits am nächsten Tag sind sie unterwegs, an der Ostsee entlang, die Weichsel überquerend, über die alte Heimat Ostpreussen nach Kaunas. Wegen der Feiertage kommen sie gut durch. Dem übermüdeten Rainer kommt ein Ratschlag seines Vater in den Kopf: „Fahr nicht in die Slums. Der Elendstourismus bietet als Souvenir nur echte Betroffenheit.“ Nach langer Suche finden sie die Strasse. In der Wohnung jedoch ist niemand. Bange Minuten sind zu überstehen, bis sich Klaras Russischkenntnisse bezahlt machen.

»Die Schwester ist im Vereinssaal«, erfährt sie von der Nachbarin, nebst der Wegbeschreibung. Wer hier haust, ist noch lange nicht zu Hause. Schon von Ferne hören sie deutsches Liedgut. Ein Mädchen, das unter einer Laterne wartet, wird von dem Chor besungen. Elfriede ist nicht mehr zu halten, kaum dass der Wagen steht, reisst sie die Autotür auf, sprintet in den Saal, erkennt ihre Schwester sofort. Rainer und Klara kommen später nach und sehen eine Menschentraube die zwei Menschen umstehen, die sich weinend umarmen. Langsam verebbt das Schluchzen, niemand wagt in keiner Sprache ein Wort zu sagen. Stumm begleiten die Kinder ihre Mutter und Tante zum Auto. Fahren sie zur Wohnung und finden lange Zeit nicht aus ihrer Sprachlosigkeit heraus. Elfriede löst das pragmatisch: sie packt die mitgebrachten Lebensmittel aus und beginnt zu kochen. Vertraute Gerüche lösen schliesslich die Zunge der Schwester.

»Mutters Rezept.«

Elfriede nickt und trägt die Klösse auf. Klara unterstützt ihre Mutter beim Auftragen, während Rainer den Wein öffnet. Christel hält ihre Nase über den Teller, riecht und atmet tief ein.

»Essen kann man das auch«, ermuntert Elfriede ihre Schwester. Das lässt sie sich nicht zweimal sagen. Rainer schenkt den Rheinwein ein, der seiner Tante langsam die Zunge löst.

»Wir haben versucht, da herauszukommen… im Frühjahr 1945… deine Mutter und ich…«, beginnt sie stockend. »Mit einfachen Mitteln richteten wir uns in den oberen Etagen zerschossener Hausruinen ein, da konnten wir nachts die Leiter hochziehen. Immer, wenn wir die Gemäuer halbwegs bewohnbar gemacht hatten, mussten wir russischen Soldatenfamilien weichen. Am Ende lebten wir in einem Königsberger Keller. Über das knietiefe Wasser bauten wir Stege, auf denen wir schliefen. Auf den Brettern schliefen auch die Ratten, davon wimmelte es in der Stadt«, sie schaudert und spült die Erinnerung mit einem Glas Wein weg. Rainer öffnet die nächste Flasche und schenkt nach.

»Das Schlimmste stand uns noch bevor: der Hunger. Anfangs fanden sich noch Vorräte in den Trümmern. Wer arbeiten konnte, und das konnte kaum ein Drittel von uns, der bekam eine Mehlsuppe und öliges Brot, das im Magen wie Feuer brannte. Alle anderen mussten sehen, wo sie blieben. Wir mussten essen, was wir fanden: zuerst Kartoffelschalen und Brennesseln, dann Hunde. Am Ende reichte auch das nicht mehr. Eine Nachbarin klopfte an die Tür unseres Kellers: als ich sie einliess, würgte sie mich: „Entweder du gibst mir was zu essen oder ich esse dich.“ Im Herbst starb unsere Mutter an Hungertyphus«, schluchzt Elfriede. Klara nimmt sie in die Arme. Rainer schenkt seiner Mutter ein weiteres Glas nach. Nachdenklich betrachtet er die Frauen. Was ihm verschlossen bliebt und was zu den Gewaltexzessen dieser mörderischen Dezennien ebenso gehört wie die dünne Luft der reinen Ideologien, sind die Mechanismen der Zwangsverbände, die vielen zur Heimat wurden. Christel setzt ihre Erzählung fort.

»Frau Wenk, unsere Nachbarin nahm mich auf, weil ich so geschickt war. Zappzerapp, wer Lebensmittel organisieren konnte, war gefragt. Und das konnte ich. Das war nicht ungefährlich als ich mit meiner Freundin Jorlinde im Müllhaufen vor der Kaserne der roten Armee nach Essbarem wühlte, drückte eine Wache die Kalaschnikow ab. Jorlinde war auf der Stelle tot.«

Diesmal hält Christel Rainer das Glas hin, der schenkt mit nachdenklicher Miene nach, überschlägt, und kommt nach einer Weile zu dem Ergebnis, dass sie genug Wein mitgenommen haben.

»Nachdem Frau Wenk ebenfalls an Hungertyphus gestorben war, versteckte mich ein deutscher Doktor im Krankenhaus, auf dem Dachboden. Da lebten viele andere. Wer sich nicht still verhielt, musste das Versteck verlassen. Ich schaffte es drei Wochen. Dann griff mich eine Irre mit einem Messer an. Ich fing an zu schreien und wurde wenige Minuten später von dem Arzt vor die Tür gesetzt. Ich habe dann versucht, mich nach Litauen durchzuschlagen…«, Christel stockt, die Vergegenwärtigung dieser Zeit malt tiefe Furchen in ihr ohnehin faltiges Antlitz. Rainer schenkt ihr Wein nach und erinnert sich an den Dokumentarfilm im Fernsehen. In seinem Gedächtnis tauchen Bilder von litauischen Bauern auf, die ins nahe Königsberg fahren und tauschen, was ihre Felder hergeben. Auf dem Rückweg nehmen sie billige deutsche Arbeitskräfte mit, am liebsten Kinder. Wahrscheinlich ist seine Tante auf diese Weise nach Kaunas gekommen.

»Mit meinen Freundinnen versuchte ich, heimlich auf einen Zug aufzuspringen, der Soldaten der Roten Armee zurück in ihre Heimat brachte. Ich hatte mich unter Flugzeugteilen versteckt. Eine Freundin wurde von einem betrunkenen Soldaten vom Trittbrett geworfen, eine weitere im Bremserhäuschen gefunden. Und Dunja fror auf dem Dach fest. Der Winter war unerbittlich…«

Beim Gedanken daran zittert sie. Christel geht zum Küchenschrank, nimmt vier Pinnchen heraus. Nimmt eine Flasche aus dem Kühlfach, stellt den Schnaps auf dem Tisch ab und giesst ihren Verwandten ein. „Selbstgebrannt“, schiesst es Rainer durch den Kopf, nachdem er den Rachenputzer gekippt hat und fährt mit der Zunge genüsslich über die Lippen. Als könnte seine Tante Gedanken lesen, giesst sie für beide einen Schluck nach. Elfriede und Klara machen sich nichts aus Klarem; sie halten sich zurück und nehmen aus Höflichkeit einen kleinen Schluck.

»Schrille Schreie der Mitreisenden rissen mich aus dem Dämmerschlaf. Als ich die Augen öffnete, ergriff mich Todesangst. Die Soldaten in meinem Güterwaggon, blutjunge Burschen, warfen alle deutschen Frauen und Kinder aus dem Zug. Ich sass ganz still und betete ein Vaterunser nach dem anderen. Meine russische Mütze rettete mir das Leben. Die Soldaten hielten mich für eine Russin und liessen mich weiterschlafen. Ein paar Stunden später erreichte der Zug die litauische Stadt Kaunas. Ich hatte es geschafft.«

Christel schenkt noch einen Klaren nach und prostet ihren Verwandten zu. Abermals nehmen Elfriede und Klara nur ein Anstandsschlückchen, während Rainer allmählich auf den Geschmack kommt.

»Eik pagauk hitlerius!«, spricht Christel ein paar Sätze in der Sprache, die sie als Kristina gelernt hat. Als sie die ratlosen Gesichter ihrer Verwandten sieht, übersetzt sie ins Deutsche:

»“Lauf, fang die Hitlers!“ riefen die Litauer uns nach. Ich war nicht die einzige in Kaunas, es wimmelte von Flüchtlingskindern. Neben der bitteren Kälte war die Polizei der grösste Feind. Wir versteckten uns, wenn Uniformierte in Sicht waren, durften kein Deutsch sprechen und wurden in Krankenhäusern nicht behandelt. Fiebernd irrte ich durch Kaunas, mein Bauch vom Hunger aufgequollen, hatte eine Lungenentzündung und erfrorene Hände. Abermals hatte ich Glück, die alte Frau Vaivadyte liess mich in ihrer leerstehenden Wohnung schlafen, jeden Tag gab es Pellkartoffeln. Kaum war ich genesen, musste ich zum Betteln von Haus zu Haus. Ich konnte nur mit den Füssen an die Türen klopfen, meine erfrorenen Hände versagten den Dienst. Weil ich, wie gesagt, beim Zappzerapp so geschickt war, nahm sie mich an Tochters statt auf und besorgte mir falsche Papiere.«

»Hat denn das niemand gemerkt?«

»Sie hielten mich für eine Zemaite, weil die Menschen aus Westlitauen einen breiten Dialekt sprechen, und langsam lernte ich die Sprache wirklich und lebte mich ein. Nach einer Direktive konnten viele von uns sogar legal Sowjetbürger werden. Die meisten schummelten trotzdem lieber, als sie in das Alter kamen, in dem man Papiere brauchte. Wer ich wirklich war, teilte ich den Behörden auf meine Art mit. 1959 reiste ich nach Königsberg und erkundigte mich nach meinem Elternhaus. Stunden später sass ich in der KGB–Residentur am ehemaligen Hansaplatz und erzählte meine Geschichte. Der Geheimdienst schlug mir ein Gegengeschäft vor: Ich könne in die Bundesrepublik ziehen, wenn sie eine Verpflichtungserklärung unterschreibe. Ich habe abgelehnt, weil ich meinen Mann kennengelernt habe; dies war meine Prüfung für ihn und er hatte sie bestanden!«

»Das ist meine Schwester!«, ruft Elfriede aus, greift in den Korb und reicht Rainer den Sekt. Der entkorkt den zuckersüssen Tropfen und schenkt ein. Sie prosten sich zu. Die Westler sind gespannt, wie es mit der Lebensgeschichte weitergeht, die nicht erfunden, noch nicht einmal literarisch gestaltet ist.

»Ende der 1960–er Jahre arbeitete ich als Krankenschwester und stellte fest, dass ich nicht die einzige Ostpreussin in Kaunas bin. Ich lernte Saskia Müller kennen, die sich Janina Jankauskaite nennt. Meine neue Freundin war nur nach aussen fröhlich, aber ihre Herkunft lastete wie ein Mühlstein auf ihr. Sie sammelte Andenken und rettete die Vergangenheit vor dem Vergehen. Wenn sie Deutsch in Kaunas hörte, fing sie an zu zittern, aber sie konnte nicht darüber sprechen. Sie schämte sich, dass sie ihre Muttersprache kaum beherrschte, hatte Angst vor dem KGB. Selbst ihrem Mann erzählte sie erst 1972 ihre Geschichte. Am nächsten Tag gab ich einer Arbeitskollegin, die Verbindungen in die Bundesrepublik hatte, einen Brief von Janina für den internationalen Suchdienst mit. Wenige Wochen später schrieb ihr der totgeglaubte Vater; eine russische Übersetzung legte er bei. Er hatte seine Tochter 20 Jahre unter ihrem deutschen Namen gesucht. Gesehen hat er sie nicht mehr. Bevor die sowjetischen Behörden den Besuchsantrag bewilligten, starb er. Vom Totenbett schickte er Saskia zwei Puppen. Er hatte sie ihr versprochen, als sie ihn als Vierjährige 1941 nach dem Fronturlaub nicht gehen lassen wollte. Janina und ich machten uns unauffällig auf die Suche und fanden im Laufe der Zeit immer mehr Ostpreussen, die sich selbst Wolfskinder nennen«, beschreibt Christel, dass die Erfahrung der Endlichkeit des Individuums ohne das Wissen steter Erneuerung nicht denkbar ist.

»Hab‘ ich was nich‘ mitbekommen: Warum eigentlich Wolfskinder?«, erkundigt sich Klara bei ihrer Tante. Sie wird zum Introspekteur, die fragt, ob der Mensch wie eine Monade leben und die Gültigkeit gesellschaftlicher Normen negieren kann, oder ob er nicht zwangsläufig in Situationen gerät, in denen er sich für oder gegen die Einhaltung von Geboten entscheidet.

»Weil wir anfänglich vollkommen verwildert waren und nur noch unserem Selbsterhaltungstrieb folgten. Und weil wir wie Wölfe heulen konnten, gründeten wir einen Gesangsverein; ihr habt die letzten Überlebenden gesehen, aber erst seit Perestroika dürfen wir wieder deutsche Lieder singen«, verdrückt sie ihre Tränen. Zerkaut den Kummer. Christel verbirgt eine zerrissene Seele in einem geschundenen Körper. Sie ist ein Stehaufmädchen, das aus Krisen lernt, eine kultivierte, leidveredelte Frau. Ihre Kleider trägt sie wie Jahresringe, das Kostüm ist eine unschälbare zweite Haut.

Die wiedervereinte Familie wärmt sich an dem Gefühl, eine Welt gerechter gestalten zu können. Nur im Unmöglichen glänzt Ewigkeit. Ausgerechnet da, wo man sich verschwendet, will man bleiben, in der Gewissheit, nie mehr aus sich herausholen zu können als jetzt und hier. Komplikationen für eine Familienzusammenführung gibt es keine mehr. Der Innenminister hat die Wolfskinder anerkannt. Beim Bundesverwaltungsamt in Köln hat Rainer für sie die deutsche Staatsangehörigkeit beantragt. Die Staatsbürger dieses Landes bildeten eine Versichertengemeinschaft auf Lebenszeit, sie haben sich gründlich ineinander verklammert. Tante Christel bekommt einen deutschen Pass, weil die im neuen Deutschland lebenden Angehörigen ihre Identität durch Dokumente belegen konnten. Sie will keinem Regime mehr verfallen, kennt die Versuchung und ihre Folgen. Der neue Staat soll eine reelle Sache sein. Seine Freiheitlichkeit garantiert das Grundgesetz, man gibt ihm seine Arbeitskraft und kann mit dem harten Geld, das man dafür bekommt, seine Ängste beschwichtigen. Nun holt sie die wiedervereinigte Familie reich ins Heim.

***

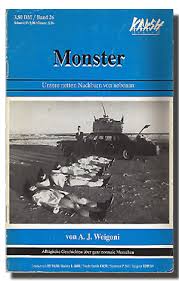

Monster, Short-Stories von A.J. Weigoni. Krash-Verlag 2010

In der Reihe Gossenhefte zeigt sich, was passiert, wenn sich literarischer Bodensatz und die Reflexionsmöglichkeiten von populärkulturellen Tugenden nahe genug kommen. Der Essay Perlen des Trash stellt diese Reihe ausführlich vor. Dem Begriff Trash haftet der Hauch der Verruchtheit und des Nonkonformismus an. In Musik, Kunst oder Film gilt Trash als Bewegung, die im Klandestinen stattfindet und an der nur ein exklusiver Kreis nonkonformistischer Aussenseiter partizipiert. Dieser angeschmutzte Realismus entzieht sich der Rezeption in einer öffentlichen Institution. Daher sei sei Enno Stahls fulminantes Zeitdokument Deutscher Trash ebenso eindrücklich empfohlen wie Heiner Links Vorwort zum Band Trash-Piloten.

→ Die Monster Short-Stories waren die Vorstufe zu Zombies, Erzählungen von A.J. Weigoni, Edition Das Labor 2010

→ KUNO übernimmt zu Zombies einen Artikel von Kultura-extra aus Neue Rheinische Zeitung und fixpoetry. Enrik Lauer stellt den Band unter Kanonverdacht. Betty Davis sieht darin die Gegenwartslage der Literatur. Constanze Schmidt erkennt literarische Polaroids. Holger Benkel beobachtet Kleine Dämonen auf Tour. Ein Essay über Unlust am Leben, Angst vor’m Tod. Für Jesko Hagen bleiben die Untoten lebendig.