Vera Strange hätte es sich denken können: es konnte nur ein grauenhafter Tag werden. Doch, der Reihenschaltung nach. Zuvörderst: Vollmond, eine von jenen Nächten, in denen die Finsternis von Lunas feingesponnenen Lichtfäden verklärt und Schlafwandeln fast zu einer zwingenden Notwendigkeit wird. Ihre Blutung setzt gegen 2·30 Uhr/MEZ ein, folglich ist an Schlaf nicht mehr zu denken; sie greift nach Kleist, genauer: einem Buch, welches seine Erzählungen beinhaltet, um Die Zeichen der Gewalt und die Gewalt der Zeichen aufzustöbern. Einhalt ist den Signifikanten sowieso nicht mehr zu bieten. Gerade als sie das Scrabble von N.I.C.O.L.O. nach C.O.L.I.N.O. umlegen kann und jenes Missing–link zu Suspicion offensichtlich wird, scherbelt das Telefon mit einer solch zwingenden Notwendigkeit, dass ihr nichts anderes übrig bleibt, als zuzugreifen.

Eine Männerstimme, die so klingt, als käme sie von der anderen Seite des Ozeans herüber, schleicht sich durch den Hörer in ihre Ohrmuschel und erkundigt sich nach ihrem Namen, worauf sie ihn bittet, zuerst seine Identität preiszugeben. Mit umständlichen Spreizschritten in seinen Formulierungen stellt er sich als der Sekretär von Paul Pozozzavor, und bei ihr fällt klicke–di–klicke–di–klong die Münze Kunstsammler, eine mysteriöse Person, von der böse Zungen behaupten, dass sie ein raffiniert angelegter Fake sein soll.

Mit einem östlich akzentuierten Zungenschlag, der eine Spur zu realistig klang, bringt die Stimme das Anliegen vor: Nachforschungen in Hinsicht auf ein Kunstwerk anzustellen, welches kürzlich auf dem Transportweg von der Hochburg der Provinz nach Domstadt verschollen sei. Halt… will sie an dieser Stelle einwenden, doch mit einem imaginären Blick auf ihren Kontostand, der sich gefährlich im roten Bereich bewegt, versagt sie sich die Bemerkung, dass ihre Arbeit lediglich darin besteht, den Wert von Kunst zu schätzen und nicht nach ihr zu suchen. Ihr stummes Einverständnis voraussetzend, kündigt ihr der Sekretär abschliessend an, dass ihr nähere Auskünfte und ausführlichere Informationen über seinen Anwalt via Mainhattan zukommen werden.

Eine Zeitrechnungseinheit darauf, sie spielte bereits mit dem Gedanken, einen Job betreff Museumsführungen anzunehmen, wird ihr durch einen Advokaten ein Kuvert mit detaillierten Informationen zugestellt – includes ebenda: Barscheck mit einem nicht unerheblichen Vorschuss. Bei dem entwendeten Gemälde handelt es sich um eine Arbeit von Adolf Lechtenberg aus dem Jahr 1984 / 150 x 500 cm / Tempera auf Nessel / Titel: portrait paul pozozza…

Logik und Systematik war niemals ihre Sonnenseite, also lädt Vera ihre Freundin Charlotte, die als Redakteurin für eine Kunstzeitschrift als Freie mitmischt, zu einem Arbeitsfrühstück ein. Innovationen, Strömungen, Trends, dafür fühlt sie sich zuständig. Über den geheimnisumwitterten Paul Pozozza hat Charlotte auch nicht mehr zusammentragen können; lediglich den Verdacht, dass der Kunstsammler / Förderer / Mäzen die entwendete Arbeit aus gekränkter Eitelkeit in seinen Besitz bringen will, entkräftet sie: bei Pozozza sei das Sammeln von Kunst nicht die Befriedigung einer Profilneurose, wie es bei den meisten Sammlern der Fall ist, vielmehr sei bei ihm ein Understatement festzustellen, in dessen Folge er eine dienende Funktion einnimmt. Er sei ein ums nationale Wohl besorgter Autochthoner, der gern die alten Tugenden hochhält.

»Wir sollten ein Journal für Raubkunst gründen. Angesichts zahlloser Bilder mit nicht restlos geklärter Provenienz, die Museen füllen und in privaten Sammlungen glänzen, wäre diesem Medium ein nie versiegender Themenstrom garantiert. Als potente Inserenten bieten sich zahllose Anwaltskanzleien an, die mit dem juristischen Kampf um Bilder Millionen verdienen«, ereifert sich Vera über Karteileichen. Es gibt, ihrer Ansicht nach, zu wenige Menschen, die Mut haben; alle laufen immer der letzten Idee hinterher, die funktioniert hat. Sie akzeptieren die Wirklichkeit nicht voll und leugnen zugleich die Wahrhaftigkeit des Traums.

»Kulturpolitiker müssen politischen Einfluss haben, ein Politiker, der anderen erklärt, was Kultur ist, braucht niemand«, gibt Charlotte retour und ahnt, dass mit melancholischen Idealisten kein Staat zu machen ist. Wahre Mäzene leihen nicht, sondern schenken. Denn ansonsten darf an der Uneigennützigkeit des Gebers gezweifelt werden. Das Bild an sich – nota bene – birgt einen Informationswert in sich, gegebenenfalls unter den Farbschichten, der gewisse skrupellose Menschen zu einer Art von Erpressung bewegen könne. Eine andere Theorie nimmt sich objektgebundener aus, da sie eine Methode darstellt, die seit Jahrtausenden praktiziert wird: man kauft Kunst auf und lässt sie danach sang– und klanglos im Keller der Geschichte verschwinden, diese Kunstwerke sind aus dem öffentlichen Bewusstsein verschwunden, als hätte es sie nie gegeben.

Denkansätze und Spekulationen, die kein klärendes Licht auf diesen Diebstahl werfen, lediglich Möglichkeitsformen des bisher Dagewesenen. Charlotte schlägt als Zwischenlösung vor, das Thema an sich zu untersuchen. Ihr Einsatzpunkt sind die späten 1960–er Jahre. Duchamp, Schwitters, Giacometti und Picabia nimmt sie in spezieller Perspektive auf, als Heroen, die die Kunst aus dem Rahmen des klassischen Tafelbildes herausführten. Eine Gelegenheit, die Formensprache zu überprüfen, bietet sich bei der Ausstellungseröffnung in Domstadt.

Aura des Klassischen. Als es dämmert, sehen sie einen übermüdeten Herrn Lechtenberg, der das Ritual des verwesenden Künstlers über sich ergehen lässt. Da Charlotte die Ausstellung rezensiert, diskutieren sie darüber, was bei bildender Kunst wichtig ist; sie einigen sich auf eine Faustregel: Worüber man mit anderen Kritikern auch nach der zweiten Flasche Wein noch redet, muss irgendwie Bedeutung haben. Auch wenn es nicht das ist, was Kritiker am nächsten Tag schreiben. Die Kritikerin und der Maler sind sich einig darüber, dass Skulptur das ist, worüber man stolpert, wenn man zurücktritt um ein Bild zu betrachten. Dann bringt Charlotte die Sprache auf das Porträt. Adolf Lechtenberg ist verblüfft und antwortet unwirsch, dass diese Arbeit für diese Präsentation nicht vorgesehen sei und sich im Kellergewölbe des paul pozozza museums am Fürstenwall befinde.

Impulse der Entgrenzung. Charlotte ist sich sicher, dass sich im Keller des P.P.M. Objekte von Marcel Hardung und Robert Knuth befinden. Sie erweitert auf dem Rückweg Veras Kenntnisse über das paul pozozza museum und die Aktivisten, die eine derartige Arbeit ermöglichen; offensichtlich handelt es sich hierbei um die letzten Nomaden im fast/rest/postmodernen Kunstbetrieb. Kultur ist nicht nur ein „Freizeitfaktor“ für den „Wirtschaftsstandort“, sondern der Humus, auf dem kulturelle Identität erst entstehen kann; ein Therapeutikum gegen allerlei Verwerfungen: Luft zum Atmen. Charlotte rät Vera, sich auf dem Hinterhof–Fest in der Hoffeldstrasse umzusehen, das am Wochenende abgefeiert werden soll und Anlass für weitere Spekulationsmöglichkeiten sein kann.

»Möglicherweise ergibt das einen Sinn«, sichtet Vera Strange das Ergebnis ihrer Recherche. Das BKA hat eine Liste mit den meistgesuchten Kunstwerken ins Netz gestellt. Ein virtuelles Museum der geraubten Schätze. Grossformatige Gemälde, zierliche Skulpturen, verzierte Teller, kunstvoll geknüpfte Teppiche, Miniaturen und Schmuck aus vergangenen Epochen dienen als wertbeständiges Unterpfand oder Zahlungsmittel bei Transaktionen der organisierten Kriminalität, beim Rauschgiftschmuggel ebenso wie beim weltweiten Verschieben von Waffen.

»Kunstraub ist eine besondere Form von Kriminalität. Die Ware lässt sich schwer zu Geld machen, wertvolle Kunstwerke können unter normalen Umständen kaum Abnehmer finden«, bestätigt der Mitarbeiter des Bundeskriminalamtes ihre Anfrage. Alles deutet auf ein Artnapping hin, bei der Teile des Kunstwerks als Beweis verschickt oder seine Zerstörung angedroht werden. Die Besitzer oder die Versicherungen sind oft bereit, an der Polizei vorbei das verlangte Lösegeld zu zahlen, das in diesen Kreisen „Belohnung für Hinweise zur Wiederbeschaffung“ heisst. Vera erinnert sich an die Skulptur Das Kind mit der Ziege von Marc Chagall, die auf der Art Cologne verschwand und den in Oslo geraubten Schrei.

Am darauf folgenden Tag fährt sie noch einmal nach Domstadt; weniger der Kunst wegen, sondern um in der Galerie nachzusehen, wie die Arbeiten dort angebracht sind und in der Tat findet sie das, was sie erahnt hat: eine schlecht kaschierte Lücke. Ohne Frage, ein Beweis, aber noch keine Spur, denn Grazia Terribile, die smarte Galeristin, behauptet steif und fest, dass besagtes Gemälde nicht in ihr Ausstellungskonzept passe.

Marketing–Schachzug. Zwei Schmiergeldaktionen erwiesen sich für beide Seiten als ergiebiger. In der Druckerei, die den Katalog hergestellt hatte, kann sie die Druckplatte mit dem portrait paul pozozza gegen einen angemessenen Betrag unter dem Vorwand erstehen, sie für eine Dokumentation zu benötigen.

Auch der Fahrtenschreiber des LKWs, mit dem der Transport vom Landeshauptdorf nach Domstadt bewerkstelligt wurde, weist eine Lücke auf. Der Fahrer, so die Annahme, hat eine Pause eingelegt und in diesem Zeitraum könnte das Bild verschwunden sein. Es wäre sicherlich von Interesse gewesen, sich mit dem Fahrer zu unterhalten, aber jener hielt sich zu dieser Zeit in der Herzegowina auf. Die Reise auf den Balkan erspart sie sich, diese Spur scheint gelegt, um vom Wesentlichen abzulenken. Es steckt etwas anderes dahinter, und wie merkte ihre teuerste Freundin so treffend an: bleiben wir beim Thema!

Wer sich in einen Arbeitsbereich vertieft hat, dessen Blickfeld verengt sich auf eine solche Art und Weise, dass die Umwelt die Form einer Kulisse einnimmt. Vera will zwischen gemachter Meldung und von den Medien entworfenen Phänomenen und den Dingen, die den Gang der Welt wirklich bestimmen, unterscheiden können. Charlotte muss sie darauf hinweisen, dass jemand in das goethe museum eingebrochen ist. Wie aus dem Polizeibericht hervorgeht, hat der Einbrecher nichts gestohlen, vielmehr hat er eine Einladung verloren, auf der mit Graphitstift einiges vermerkt war; aus diesen Notizen ging hervor, dass er sich mit der Farbenlehre beschäftigt haben musste: „Mit Farbe Wirkung erzeugen! Der Mensch braucht Licht und damit Farbe!“, ist in hingehuschter Schrift auf eine Einladung zu der Lechtenberg–Ausstellung in Domstadt notiert. Polizei und Lokalpresse behalten ihre Vermutungen vorerst für sich.

Kunstsymbole im öffentlichen Raum bleiben mächtige Indikatoren für die diskursive Verfasstheit einer Gesellschaft. Deshalb bemerkt Vera ein Graffity, der aus dem Rahmen der üblichen Politsprüche fällt: proun. Ein Wort, bei dem wieder einmal eine Münze fällt, jedoch auf der falschen Seite liegen bleibt, so dass sie abermals die Hilfe der Freundin benötigt, die ihr zu dem Code–Wort den Namen El Lissitzky nennen kann. Da sie in der Universitätsbibliothek nach Methodiken anderer Fällen von Kunstraub forschen will, um sie als Vergleich für diesen Fall von Artnapping heran zu ziehen, ist das Timing perfekt.

Und in der Tat erwiesen sich die Aussagen von El Lissitzky, nicht nur wegen dem ky (sic!) in seinem Namen, als Schlüssel für die Eingangstür: „Erfinden kann man auch Utopien. Entdecken kann man nur das, was existiert. Schöpferisch ist der Weg der Entdeckungen und diese schaffen ein Ziel. Aus dem Ziel folgt die Nützlichkeit und die Verlagerung von Qualität in Quantität. Jede Arbeit ist eine kurze Haltestelle auf dem Weg zur Vollendung. Natürlich geschieht es, dass man sich auf den Weg nach Indien macht und Amerika entdeckt.“

Split–Screen–Optik. Vera kann ihr Erstaunen kaum verbergen und fahndet in den Unterlagen nach Notizen, die sie sich betreffs des Raums und des Problems der Tiefenwirkung gemacht hat. Delaunay sagt dazu: „Sehen ist eine Bewegung, sie reicht bis zu den Sternen. Die Farbe ist ein Mass in Vibration!“

Inzwischen können die Menschen in den Weltraum fliegen, dort arbeiten und wieder zurückkehren, aber sie haben keine natürliche menschliche Betätigung im Zustand der Schwerelosigkeit gefunden. Bis jetzt haben sie keine produktive Tätigkeit im All entwickeln können. Der Rausch des Archivs hatte sie ergriffen, und so folgerte sie von hier aus mit dem nächsten Schritt zu El Lissitzkys „Projekt für die Affirmation des Neuen“: „Proun kreist um die Erde, weil die Erde Proun noch nicht aufnehmen will. Die neue Welt wird dennoch durch eine direkte präzise Kraft gestaltet, der Weg des Mondsüchtigen.“

Sicherlich Synchronizitäten, vielleicht falschverstandenes Rollback, doch wohl kaum Zierrat und schon gar nicht jene hohle Kunst des klassizistischen Zitats! Vera begibt sich zur Ausleihe, um die Kataloge zur Entleihe eintragen zu lassen und stellt fest, dass sie zum ersten Mal in diesem Fall die Nase vorn zu haben scheint. Aus dem Gespräch einer Frau, von der sie annimmt, sie in ihrem Gedächtnis gespeichert zu haben, mit dem Bibliothekar, erlauscht sie, dass sie dieselben Nachschlagewerke ausleihen will, die sie unter dem Arm trägt, ein Blick auf ihre Benutzerkarte liefert ihr den Namen zu dem Gedächtnisfoto: Julia Lohmann. Aus taktischen Gründen bietet sie ihr an, Kopien aus den Werken für sie anzufertigen, als sie erwähnt, dass sie lediglich einige Auszüge benötigt. Sie belauern sich wie zwei Katzen, die in eben demselben Augenblick eine Schale warmer Milch entdeckt haben. Es trägt erheblich zu Veras Irritation bei, als es sich nahezu um selbige handelt, die sie zuvor überflogen hat, plus einer Aussage, welcher sie bis dahin keine weitere Beachtung geschenkt hat:

„Farbe ist Barometer des Materials und die Farbe drängt das Material zur weiteren Verwandlung.“

»Diese Feststellung von El Lissitzky steht für den Umschlag der malerischen in die materielle Kultur!«, brummelt Julia Lohmann vor sich hin und kopierte zur Ablenkung (?) noch zwei Passagen aus Blochs Prinzip Hoffnung, die sie Vera, unterstrichen durch einen sophisticated–smile als Gegenleistung schenkt.

Diese Aussagen sind Teile zu ihrem gedanklichen Puzzle, das Vera zu ordnen versucht; obwohl sich einige Ableitungsfunktionen aufdrängen, deutet sich unabhängig von dem entwendeten Porträt vage eine Konzeption an, eine Grundlagenforschung. Kürzlich hat sich der OB als kulturpolitischer Provinzfürst zu erkennen gegeben, dessen Selbstherrlichkeit durch keinerlei Kompetenz getrübt ist. Es gibt in diesem Dorf keine wirkliche Kulturpolitik, weil die Wirtschaft die eigentliche Stelle von Politik vertritt. Das einzige Kriterium, nach dem Verwaltungsräte die Künste beurteilen, ist ihre Wirtschaftlichkeit. Gleichzeitig halten sich die Bleistiftanspitzer in künstlerischen Fragen nicht zurück, sondern mischen sich, eben mit dem Hinweis auf Wirtschaftlichkeit, in alles ein. Mit diesem Hintergrund fragt sich Vera, welches Spiel von den Menschen des P.P.M. nach welchen Regeln gespielt wird. „Handelt ob es sich hierbei um die letzten Mohikaner eines Kunstbetriebs, der nachhaltig den restlosen Ausverkauf seiner Ideale und Innovationen betreibt?“

Die Aussagen über die Malerei lassen sich als Schlüsselerlebnis deuten, das dazugehörige Schloss beabsichtigt sie auf der Hinterhofparty zu suchen. Am Samstag ruft Charlotte an, um Vera ins Kino einzuladen, um dort mit offenen Augen zu träumen; sie ist der Meinung, dass sie sich unbedingt Citizen Kane in Hinsicht auf ihre Nachforschungen durchsehen sollten. Eine Gebühreneinheit darauf ruft ein Typ an, der sich McGuffin nennt und darum bittet, die Druckplatte an ein Postfach zu senden. Er gestattet keine Rückfragen. Sie vermummt das Telefon mit ihrem Kopfkissen und stellt ihren Körper unter eine heiss/kalte Dusche, um den Kreislauf anzuregen.

Vera ist mit im Spiel; nachdem sie das Ei einen Kopf kürzer gemacht hat, beschliesst sie, ein stilles Solo zu spielen und die Karte, sprich: Druckplatte, auszureizen, allerdings nicht auf dem Postweg, sondern auf ihre art.

Der Kinobesuch erweist sich als Fundgrube, Parallelen zu Delaunay betreffs der Tiefenwirkung sind augenscheinlich. Citizen Kane ist ein grandioser Film, weil er das Geheimnis, das entdeckt werden kann, und das Rätsel, das eine Lösung fordert, durch ein Mysterium ersetzt.

Ein gelungener Auftakt zu dem Hinterhoffest, das sich als ausgelassene Mitsommerparty entpuppt, fortwährend sich ineinander auflösende Gruppen von Diskutanten und Tanzenden bewegen sich strudelförmig über den Hinterhof, reiben die Köpfe aneinander und sprühen Funken. Ein lecker Obergärig vom Fass ist das Schmiermittel für ihre Diskurse. Dee Jay Dionysos hinter dem Mischpult heizt an. Immer die Nächte durchmachen; es ist anstrengend, bis 4·00 Uhr morgens in der Kneipe zu sitzen und zu saufen. Mit Menschen rumzuhängen, mit denen man eigentlich gar nichts zu tun hat, mit denen man nur zusammen den Abend verbringt, weil sie genauso auf der Suche sind wie man selbst. Da sitzt man dann mit tausend anderen einsamen Menschen rum und findet sich auch noch supercool. Auf diese Art alt zu werden, ist für Charlotte zu deprimierend. Sie verabschiedete sich mit einem Fingerzeig.

»4 rose, but!?!«, flüstert sie Vera in die Ohrmuschel und weist sie auf eine Gruppe hin, die sie mit der ihr eigenen feinfühligen Ironie als Ostblock kennzeichnete. Es handelt sich um den Polen Robert Knuth, dem man Kontakte zurSolidarnosc nachsagt, den Maschinenschlosser Wasa Marjanov aus der Herzegowina und dem ungarischen Schriftsteller Béla Lógosï.

Vera ist im Begriff, sich der Gruppe unauffällig zu nähern, als Marjanov einen Autoschlüssel an Béla weitergibt, worauf dieser mit Knuth durch das Hoftor verschwindet. Unter dem Vorwand, eine Toilette zu suchen, folgt sie den beiden, kann aber nur noch beobachten, wie sie mit einem LKW in Richtung Innenstadt davonfahren. So entschliesst sie sich, Marjanov zu beschatten, der sich in einem angeregten Gespräch mit Hilmar Boehle und Marcel Hardung befindet, sie leiht sich Charlottes Diktiergerät und schneidet folgenden Wortlaut mit:

M.:… wer keine Ansprüche an den Raum stellt, kann sich auch nicht enteignet fühlen… Durch Gesten menschlicher Körper werden Raumfelder umschrieben und Raumkanten aufgebrochen.

B.: An die Grenzen architektonischer Ausdrucksmöglichkeiten gelangen.

M.: Architektur von ihrem rein funktionalen Standard befreien, und sie zum Träger von Aktion, das bedeutet: Ereignis, Bewegung und Raum werden lassen.

B.: Nun, eine Idee repräsentieren, selbst, wenn sie nicht immer realistisch ist.

H.: Eben, eine Geschichte erzählen.

M.: Durch Konzentration verdeutlichen, welche Aktivitäten aufführbar sind.

B.: Das Innere des Museums passt sich dem Programm und den Aktivitäten an, die Ebenen und die Räume können sich ständig unabhängig von einander ändern, ohne die äussere Hülle zu beeinflussen.

M.: Die Leere wird zur architektonischen Landschaft.

H.: Die Grenzen verrücken, ausdehnen, experimentieren, aber keinen Schlussstrich ziehen einen Tempel der Gegenstandslosigkeit schaffen

B.: Das Museum lebt von den Ereignissen, wehe dem Museum, das keine Sensationen bringt!

M.: Es ist der Ordnungszwang, mit dem wir uns vom Warenhaus der Wirklichkeit abgrenzen müssen. Was uns bleibt, ist das Chaos als Methode, um die herrschenden harmonisierenden Ordnungsbegriffe anzugreifen. Es soll daran erinnern, was wir verloren haben. An den heutigen Widerwillen, das Bauen als eine Gelegenheit zur Schaffung eines heroischen Gefüges zu begreifen und die uns allen gemeinsame Unfähigkeit, die latente poetische Kraft eines bestimmten Baus zu entdecken.

H.: Der P.P.M–Neubau soll als säkulares Gebäude eine Atmosphäre der Entspannung und der geistigen Anregung vermitteln.

Nachdem Vera das Tape abgehört hat, dämmert ihr, dass es nicht um ein verschwundenes Bild geht. Bildhauer dehnen Körper zu Raumkunst, und Baumeister feilen an Grossskulpturen. Architektur hat ein parasitäres Verhältnis zur Bildhauerei. Der P.P.M–Neubau kopiert die Natur nicht formalistisch. Sein Metabolismus nimmt Anleihen an der Funktionsweise des Lebens. Leben ist Wandel, Austausch, ständige Erneuerung. Vera hat es mit einer Metaphysik der Materie zu tun, die den alten Platonismus umdreht und das aristotelischen Primat der Form vor der Materie korrigiert. Durch alle Verkleidungen und Täuschungen drängt eine grosse Wahrheit ans Licht: die Organisation der Materie als ein göttliches Prinzip der Metamorphose. Austauschbarkeit und Recycling, wie im Stoffwechsel der Natur oder innerhalb eines Organismus, das ist die Kernidee des Metabolismus. Er geht um Einsichten in den universalen Zusammenhang der Dinge, in den kontinuierlichen Formenwechsel der Materie, in die Verwandtschaft der Lebensformen insgesamt.

Ein Museums für moderne Kunst reiht nicht Daten und Fakten aneinander, hier werden Kraftfelder herausgearbeitet, zwischen denen sich die Identität der Stadt kristallisiert. Das Museum wird zu einem Amalgam, einer Nahtstelle zwischen Zivilgesellschaft und Staat. Es lässt sich der Utopieverlust erspüren, der die Kunst auf ihrem Weg ins 21. Jahrhundert begleitet. Die Artisten wollen keine blosse Kunstausstellung unter einem Sheddach, sondern Kunst in einem Feld anderer kultureller Aktivitäten und Formen zeigen und eine Plattform bieten, auf der das sinnbildlich vermittelt werden kann. Die Arbeit geht weiter, verselbstständigt sich und macht die Artisten vergessen, dass sie ständig an diesem Projekt arbeiten. Der Leerlauf von Handlung lässt neue Arbeit entstehen. Das ist dann der Moment, in dem sie einen neuen Raum im Raum bauen. Vera reflektiert einen Zugang:

„Was wissen wir über die Fähigkeit, sich selbst immer wieder neu zu erfinden? Die Wirklichkeit ist immer eindeutig, Möglichkeiten sind vielfältig. Vergleichen heisst nicht gleichsetzen. Von der digitalen Bildbearbeitung haben wir gelernt, dem auf Fotos Sichtbaren nicht mehr zu glauben. Sehen organisiert nichts mehr. Künstler erklären uns, dass es keine Bilder mehr gibt. Einst riss man Zitate aus dem Zusammenhang… heutigentags gibt es keine Zusammenhänge mehr, nur noch Erregungswellen auf dem Meinungsmarkt. Der Schlüssel, will sagen: konzentrierter Humus zur Malerei, und das Schloss, sprich Stellung der Kunst zur Architektur oder auch: Kunst als Architektur – passen!“ Sie muss nur noch die Tür finden, um zu sehen, was dahinter steckt. Die Spur, die sich daraus ergibt, führt in ein altes Bilker Kino, von dem auf dem Fest die Rede war und das in ein Fotostudio umgebaut worden ist. Durch den alten unverschlossenen Notausgang gelangt sie in den ehemaligen Projektionsraum und kann von dort aus zusehen, ohne gesehen zu werden.

Neben einem Fotografen befinden sich dort fünf Tänzerinnen, sowie Marjanov, Lohmann und Lógosï. Die Tänzerinnen bewegen sich in einem nebulösen Raum ohne Tiefe und stellen gemäss den Anweisungen von Lohmann und Marjanov fünf Begriffe dar. Wahrnehmungsvirtuosität trifft auf Intelligenzartistik. Geistige Gastarbeiter. Zurückgenommen bis an die Grenze der Selbstvernachlässigung. In die Wandlung des Raums wurde der Körper selbst mit einbezogen, die Magie der vollendeten Bewegung, übertragen in materialmanifestierte Form, welche sich aus der Körperstatik ergibt, der menschliche Körper als Vorgabe für die späteren Studien am Reissbrett. Man schöpft zu wenig aus der Realität und kopiert statt dessen zu häufig, was man von den Medien vorgesetzt bekommt. Aber solange es Geistesgegenwart gibt, ist nichts verloren. Hier dienen Bewegungen des Körpers als Grundlage für die, im wahrsten Sinne des Ortes: humane Architektur, eine Bewegung im Hyperraum zu der Musik der Cybernetic Sisters, dem verführerischen Klang der Sirenen auf der Transzendentalfahrt.

»Beim Tanz ist man intuitiver, stärker Gefühlsmensch, die Arbeit konstituiert sich eher über das intuitive Schauen als über die rationale Begrifflichkeit. In einer sprachlosen Lage tritt Tanz als eine andere Sprache ein«, charakterisiert Helga Dürr, die Tanzlehrerin, in der Pause die Choreografische Installation. Tanz ist auf zwei Weisen politisch: Entweder spiegelt er die Machtverhältnisse wider und trägt so zu deren Stärkung bei, oder er opponiert gegen die herrschenden Mächte und unterläuft deren Ordnung. Der Choreographin geht es darum, Neues zuzulassen, Kunst als weite Form von Verstehen zu begreifen.

Der Blick auf das Modell zeigt einen Neubau, der an ein von Bauhaus–Schülern designtes UFO erinnert, ein Fremdkörper, der die Möglichkeiten des Bauens, die Erinnerungen aufgreift, ohne historizistisch zu werden, und pragmatisch das Vorhandene nutzt, um daraus atemberaubende Kunstfluchten zu entwickeln. Der Raum kann als Metapher begriffen werden: Hier gibt es Geradeauswahrheit so wenig wie Geradeausgeometrie, hier wird Geschichte nicht linear, nicht in den Rastern des Rationalen präsentiert. Hier erzwingt die Architektur auf sanfte Weise den permanenten Orts– und Perspektivenwechsel. Atemberaubende Fluchten, dramatische Perspektiven. Hinter der Glasfassade wird der Bau innen statisch gehalten von einem dreistöckigen Sockel aus betoniertem, warmgelbem Muschelkalk, der nachts effektvoll angestrahlt wird und den Kubus selbst zu einer bildhauerischen Geste macht. Denn der Bau wandelt sich mit den Tageszeiten: Manchmal wirkt er durchsichtig, manchmal opak, je nach Stärke und Standort der Sonne; nachts ist er eine Leuchtskulptur. Stahl spriesst aus dem Boden, Beton eckt an, und Treppen zacken durch die Luft. Sie zielen ins Zentrum der Baukultur, wollten überraschen, schockieren mit schrägen Ideen und noch schrägerer Architektur, mit schiefen Stützen, wankenden Glasfronten und Erkern, die aus dem Bau hervorbrechen wie Maschinenteile. Auf der Rückseite, an der unwirtlichen Kreuzung zweier Verkehrsachsen gibt eine riesige Laterne direkt über die Tunneleinfahrt der ortlosen Durchfahrt ein Gesicht. Über dem Vordach des Erdgeschosses bildet das Gebäude einen Leuchtkörper, dessen Kontur eine steile Parabel beschreibt und der für die Vorüberfahrenden schon von weitem zu sehen ist. Aus der Nähe wird klar, dass es sich um den transparenten Kopfbau einer kompliziert gebogenen Glasfassade handelt, der eigentlichen Schauseite des Hauses. Diese Museumsmaschine ist eine in die Zukunft weisende High–Tech–Konstruktion. Der mehrfach gebogene Glaskörper, der sich wie ein geblähtes Segel vor das Gebäude legt und mit seinem computergenerierten Schlauchdesign allerlei biologische Assoziationen zulässt. Der Blop reicht vom Tunnelmund bis zur Gasse und schwingt dort vor der kleinen mittelalterlichen Kirche elegant beiseite. So mündet die optisch zugemüllte Einkaufsstrasse in einen noblen Platz, der sich wie der beruhigte Altarm eines Flusses verzweigt, um unter anderem auf der Terrasse eines benachbarten Cafés hinter den Strebepfeilern der Kirche zu versickern. Im städtebaulichen Chaos aus verwahrlostem Wiederaufbau und billig angehübschten Schachteln schenkt dieses Glaswunder in Spiegelungen dem Himmel Beachtung, den Wolken und der gotischen Kirche und es schenkt den Passanten etwas Poesie. Der eindrucksvollste Blick auf die Konstruktion der Glasfassade und die Stadt dahinter bietet sich von der obersten Plattform aus, die gänzlich von Glas überwölbt ist. Dieses Bauwerk ist ein sinnlich entwickelter Körper, der sinnlich erfahren werden muss.

Gute Architektur fordert sie mit Sensationen. Vera lernt, zu sehen, und traut sich, räumlich zu fühlen. Aufgrund dieser Informationen schickt sie eine fe–mail an den McGuffin und fordert einen Termin für die Übergabe. Der McGuffin besteht aus: Lohmann, Marjanov und Bela Lógosï. Sie haben es in der Technik des Lügens schon so weit gebracht, dass sie deren höchste Stufe anwenden kann: einfach die Wahrheit zu sagen. Ihre Kunst ist grenzenlos geworden, gerade in ihrer zur Schau gestellten Aufrichtigkeit. Vera ist der Wahrnehmungseinfalt überdrüssig, sie möchte nicht mehr aufklären, was bereits offenbar ist.

***

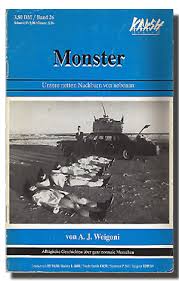

Monster, Short-Stories von A.J. Weigoni. Krash-Verlag 1990

In der Reihe Gossenhefte zeigt sich, was passiert, wenn sich literarischer Bodensatz und die Reflexionsmöglichkeiten von populärkulturellen Tugenden nahe genug kommen. Der Essay Perlen des Trash stellt diese Reihe ausführlich vor. Dem Begriff Trash haftet der Hauch der Verruchtheit und des Nonkonformismus an. In Musik, Kunst oder Film gilt Trash als Bewegung, die im Klandestinen stattfindet und an der nur ein exklusiver Kreis nonkonformistischer Aussenseiter partizipiert. Dieser angeschmutzte Realismus entzieht sich der Rezeption in einer öffentlichen Institution. Daher sei sei Enno Stahls fulminantes Zeitdokument Deutscher Trash ebenso eindrücklich empfohlen wie Heiner Links Vorwort zum Band Trash-Piloten.

→ Die Monster Short-Stories waren die Vorstufe zu Zombies, Erzählungen von A.J. Weigoni, Edition Das Labor 2010

→ KUNO übernimmt zu Zombies einen Artikel von Kultura-extra aus Neue Rheinische Zeitung und fixpoetry. Enrik Lauer stellt den Band unter Kanonverdacht. Betty Davis sieht darin die Gegenwartslage der Literatur. Constanze Schmidt erkennt literarische Polaroids. Holger Benkel beobachtet Kleine Dämonen auf Tour. Ein Essay über Unlust am Leben, Angst vor’m Tod. Für Jesko Hagen bleiben die Untoten lebendig.