Im Allgemeinen ziehe ich die Dusche dem Wannenbad vor. Warum erstere im Spätkapitalismus – zum Beispiel als Zeit und Ressourcen sparend – zweiteres als Form der Körperreinigung weitgehend verdrängt hat, wäre gewiss einer eigenen Betrachtung wert. Gleichwohl erlebt das Bad seit Jahren eine Renaissance. Im heimischen wie im außerhäuslichen Bereich dient es freilich nicht mehr vorrangig der Sauberkeit, sondern der Beförderung des Wohlbefindens, neudeutsch »Wellness«. Dieser unaufhaltsame Aufstieg öffentlicher Wohlfühl-Aquatik in all ihren Formen, zweifellos eine Wiederkehr der ebenfalls spätzeitlichen römischen Thermen, wäre ein nicht minder dankbares Thema melancholischer Kulturbetrachtung.

Nun bin ich kein großer Freund öffentlicher Badeanstalten. Also steige ich – im Anschluss an milde sportliche Betätigung, dem postindustriellen Äquivalent zu körperlicher Arbeit – in die heimische Wanne. Und da mir der Sinn hier weniger nach Reinigung als vielmehr nach Entspannung steht, setze ich dem Badewasser anstelle seifenhaltiger Produkte ein vorgeblich nach Lavendel duftendes »Sinnensalz« zu, welches mir das »Abtauchen in einen kleinen Kurzurlaub« verheißt. Und siehe, das »ganzheitliche Badeerlebnis« entspannt mich in der Tat – ohne dass ich entscheiden könnte, ob es real, imaginär oder symbolisch induziert ist.

Vor allem die synästhetische Prosa der Verpackung aber lässt schließlich die Denklust über die Badelust siegen. Sie verspricht »eine mehrfache Stimulation der Sinne – Farben sehen, Düfte riechen, Pflege spüren«. Dementsprechend beginnen wir mit einer phänomenologischen Analyse. Vorzüglich im Auge des Betrachters, respektive der Betrachterin dürfte liegen, wie »stimmungsvoll« sie die »Farbe von leuchtendem Violett« empfinden. Der Abgleich mit der Tüte nährt eher den Verdacht, hier sei zum Bedrucken und zum Befüllen derselben die gleiche Chemikalie verwendet worden. Schnell einig sind sich meine Frau und ich über die eher schwache, überdies schwer zu identifizierende olfaktorische Präsenz einer »angenehm blumigen Duftnote« – immerhin gibt die Liste der Inhaltsstoffe neben »Parfum« auch Lavendula angustifolia an. Die »samtig-zarte Pflege der kostbaren Bade-Liposome« wiederum mag zwar nicht unmittelbar spürbar sein. Doch zumindest offenbart sie sich indirekt im weitgehenden Ausbleiben unangenehmer Entfettung, ergo Austrocknung der Haut.

Wie die meisten kosmetischen Werbeverheißungen entziehen sich solche Effekte leider weitgehend der sinnlichen Gewissheit – ein Mangel, dem die chemische Industrie traditionell durch szientifische Sprachspiele begegnet. Im Falle von Wellness-Produkten ist das freilich ein heikler Drahtseilakt. Denn die strenge Geisteshaltung wissenschaftlicher Rationalität verträgt sich nur bedingt mit der weichgespülten Emotionalität des Wohlbefindens. Brücken baut hier allein der Hang vieler esoterischer Lehren zu pseudowissenschaftlicher Untermauerung. Und mit dem postmodernen Esoterikmarkt ist die Wellness-Welle ebenso unzweifelhaft durch zahllose Untergrundströmungen verbunden, wie sie das Resultat höchst zweckrationaler, industriell gesteuerter Erkenntnisse und Interessen ist.

Diese Janusköpfigkeit bringt auch das kunstvoll austarierte Verpackungsdesign unseres »Sinnensalzes« zum Ausdruck. Emblematisch spielt es mit einer interessanten Variante von Yin und Yang, indem es dessen Kreisform mit dem Dreieck, der Urform abendländischer mathematischer Rationalität, zu einer höchst sinnreichen hauseigenen Symbolik zusammen zwingt. Rhetorisch verheißt eine Überschrift zunächst das schon erwähnte »ganzheitliche Badeerlebnis für Körper, Geist und Seele«. Der folgende Text montiert dann wiederum Kreis und Dreieck, Gefühl und Verstand, Tradition und Moderne, weiche Esoterik und harte Wissenschaft. Denn er reklamiert für das Produkt, in ihm ergänzten sich »traditionelle Erfahrungen über ätherische Öle und Farben mit dem modernen Wissen über das Baden«. Nach solch sanfter Überleitung zur rückstandfrei rationalistischen Feststellung, man räkle sich in einem »nach wissenschaftlichen Erkenntnissen entwickelten Gesundheitsbad« überlesen sich schließlich die unangenehmen, vom Gesetzgeber verlangten Details (»Polysorbate 20«, »PEG 7«, »CI 60730«) etwas entspannter.

Während ich so Körper und Geist (zur Seele kommen wir noch) im Sinnensalz und seinem Tütchen badete, dachte ich zunächst: »Wellness« ist nichts als ein überstrapaziertes Etikett für verschiedenste Mixturen synästhetischer Reizungen. Dann fiel mir auf, dass dabei besonders die traditionell abgewerteten Nahsinne, vorzüglich Tast- und Geruchssinn angesprochen werden, während Gesicht und Gehör das Gesamterlebnis eher sekundär stützen. Vor allem der rastlose Duftkult gibt zu denken – mir fiel seltsamerweise als erstes der Schlusschoral des Bachschen Weihnachtsoratoriums („Nun seid Ihr wohl gerochen“) ein. Zusammen mit der Beobachtung, dass im Wellnessbereich ein subtropisch-schwüles, der menschlichen Körpertemperatur ähnliches Klima herrscht, zudem mannigfaltige Arten von Waschungen, Ölungen und Bädern dominieren, führt das zu einer kaum überraschenden Schlussfolgerung: Theorie und Praxis des zeitgenössischen Wohlbefindens appellieren an unsere somatisch zutiefst verankerten regressiven Instinkte. Das Badehaus ist ein überdimensionaler Mutterleib.

So lässt sich der abgedroschene Begriff »Wellness«, längst dem Reich kurzlebiger Modetorheiten entwachsen, unverdrossen auf alles und jedes kleben, was nur irgendwie in Wassernähe liegt. In seiner entgrenzten Schwammigkeit bildet er dabei zugleich ein nahezu perfektes Mittelreich zwischen den zunehmenden spirituellen Sehnsüchten und der zunehmend fragwürdigen Systemrationalität der Spätmoderne. Ohne die meist heftigen theologischen wie kultischen Zumutungen der monotheistischen Religionen einerseits, ohne die bisweilen harte körperliche wie geistige Selbstdisziplinierung fernöstlicher Religiosität andererseits, bietet Wellness wohltemperierte Körperkulte ohne Buß und Reu. Niemand fordert Kasteiung, nichts tut weh oder wäre bloß unangenehm – alles ist warm, weich und wohltuend. Konsequenterweise propagiert der Leitslogan des Wellness-Wesens das Ideal völliger Erschlaffung – nämlich Leib und Seele möglichst »baumeln zu lassen«.

Im Gegensatz zu allen härteren Formen von Esoterik strapaziert die ansonsten bedenkenlos eklektische Wellness-Welt auch nicht das Realitätsprinzip. Zwar hat man nichts gegen ein bisschen Hokuspokus mit Klangschalen, Aromatherapie oder heilkräftigen Halbedelsteinen. Dennoch braucht es keinen gefestigten Glauben an die Wirkung schamanischer Rituale, die Bedrohlichkeit von Erdstrahlen oder den alles beherrschenden zyklischen Einfluss der Mondin. Wellness-Jünger können von allem ein bisschen nehmen, dürfen dabei weiter auf die Funktionsfähigkeit von Fernsehern und Verbrennungsmotoren bauen, und müssen auch nicht ihren Glauben an die Leistungen der modernen Medizin, die Qualitätskontrollen der modernen Industrie und die Zumutbarkeit moderner Kunst und zeitgemäßen Designs an der Garderobe ihrer Therme abgeben. Am Ende bleibt zudem die Gewissheit, dass mein wohltuender Badezusatz »traditionelle Erfahrungen mit modernem Wissen über das Baden« vereint.

Inzwischen reichlich verschrumpelt entstieg ich der Wanne – und notierte noch zwei Stichworte zum Nachschlagen: Baden und Religion. Immerhin war mir nämlich beim Abtrocknen noch eingefallen, dass Ludwig Feuerbach (1804 – 1872), ein Kronzeuge materialistischer Kulturkritik, im Schlusskapitel seines Buches über »Das Wesen des Christentums« ausführlich diesen Zusammenhang behandelt. Mit seinem Versuch, die Sakramente auf ihren materiellen Ursprung zurückzuführen, hatte er sich den Vorwurf eingehandelt, »Baden, Essen und Trinken sei die Summa summarum, das positive Resultat« seiner Religionskritik. Feuerbach lässt diese Kritik im Vorwort zur zweiten Auflage nassforsch ins Leere laufen: »Ich erwidre hierauf nur dieses: wenn der ganze Inhalt der Religion in den Sakramenten enthalten ist (…), so ist allerdings auch der ganze Inhalt und das positive Resultat meiner Schrift: Baden, Essen und Trinken.«

Gröblich verkürzt ist für Feuerbach das Taufsakrament ein theologisch überhöhter, ursprünglich paganer Reinheitskult: »Das Wasser hat in der Tat nicht nur physische, sondern eben deswegen auch moralische und intellektuelle Wirkungen auf den Menschen. Das Wasser reinigt den Menschen nicht nur vom Schmutze des Leibes, sondern im Wasser fallen ihm auch die Schuppen von den Augen: er sieht, er denkt klarer; er fühlt sich freier; das Wasser löscht die Glut der Begierde. (…) Sich zu reinigen, sich zu baden, das ist die erste, obwohl unterste Tugend. Im Schauer des Wassers erlischt die Brunst der Selbstsucht. Das Wasser ist das nächste und erste Mittel, sich mit der Natur zu befreunden. Das Wasserbad ist gleichsam ein chemischer Prozeß, in welchem sich unsre Ichheit in dem objektiven Wesen der Natur auflöst. Der aus dem Wasser emportauchende Mensch ist ein neuer, wiedergeborner Mensch.«

Man muss das nur zitieren, um zu verstehen, dass der postmoderne Wellness-Kult Feuerbach ganz praktisch beim Wort nimmt, das Baden aus der babylonischen Gefangenschaft des Taufsakramentes wieder befreit und zu seinen quasi naturreligiösen Ursprüngen zurückführt. Zieht man Feuerbachs leicht antiquiertes Pathos ab, so könnten seine Schlussworte über jedem heutigen Spaßbad eingemeißelt werden: Man brauche »nur den gewöhnlichen gemeinen Lauf der Dinge zu unterbrechen, um dem Gemeinen ungemeine Bedeutung, dem Leben als solchem überhaupt religiöse Bedeutung abzugewinnen. Heilig sei uns darum das Brot, heilig der Wein, aber auch heilig das Wasser! Amen.« Die eigentliche Pointe freilich dürfte darin liegen, dass sich diese materialistische Analyse umkehren lässt. Der pagane Badekult absorbiert nämlich zugleich das religiöse Versprechen der Taufe. Eine Welt, die alle Beziehungen restlos in solche von Schuld und Schulden aufgelöst hat, offenbart so in ihrer enthemmten Badelust ihre Erlösungsbedürftigkeit, zumindest aber ihre tief sitzenden Erlösungssehnsüchte.

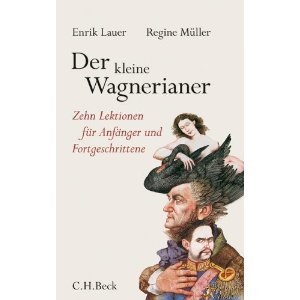

Die Redaktion empfiehlt: Der kleine Wagnerianer: Zehn Lektionen für Anfänger und Fortgeschrittene, von Enrik Lauer und Regine Müller, Beck C. H., 2013 – Ein Kollegengespräch mit Enrik Lauer dazu findet sich auf KUNO.

Die Redaktion empfiehlt: Der kleine Wagnerianer: Zehn Lektionen für Anfänger und Fortgeschrittene, von Enrik Lauer und Regine Müller, Beck C. H., 2013 – Ein Kollegengespräch mit Enrik Lauer dazu findet sich auf KUNO.