Angelina arbeitet als VJane bei einer Musikclip–Versendestelle. Sie trägt bei der Mediation von Electric Gipsylandeinen Strickpulli mit kleinteilig gemusterten, grellbunten Zickzacklinien und Rechteckrastern, die aus der Ferne zu einer flimmernden Farbfläche verschwimmen. Sie hat die Pullovermuster als Klänge wahrgenommen, als sie zum ersten Mal im Laden vor ihnen stand. Angelina ist Synästhetikerin. In ihrem Kopf verwandeln sich Bilder, Formen und Farben unwillkürlich in Rhythmen und Töne. Sie kann die Klänge auf der Zunge schmecken und die Düfte auch mit den Ohren wahrnehmen, die Durchlässigkeit der Sprachgrenzen wird für sie anders erfahrbar. Auch zu Labyrinthen, Spinnennetzen oder geometrischen Körpern assoziiert ihr Gehirn Musik. Für undurchschaubarste musikalische Formverläufe hat sie eine Bildvorstellung parat. Ihre Pupillen reisen ständig, von links nach rechts, dem Teleprompter nach:

»Unser Problem ist die Multioptionalität: Wir sind Hausfrau, Managerin, Geliebte. Dabei fühlen wir uns wie eine Jongleurin, der ständig einer der Bälle auf den Boden fällt. Entweder kommt die Fitness zu kurz oder wir selbst«, wischt sie sich zur Bestätigung die Hautausdünstung mit dem Handgelenk–Schweissband aus Frottee von der Stirn. Frauen wie sie haben die Schlüsselpositionen der Bewusstseinsbildung besetzt, weil eine überkomplexe Gesellschaft ihnen die Moderation unlösbarer Konflikte übertragen hat. Ihr Körper strahlt Leistungsfähigkeit aus, ruht in sich selbst und ist es allemal wert, begehrt zu werden. Nachdem das Träumen von besseren Welten aufgegeben wurde und utopische Gesellschaftsentwürfe in die Archive verbannt wurden, hat sich das utopische Denken auf den Körper verlagert. Das Ende von Krankheit und Alter kann keine gesellschaftliche Ordnung versprechen, wohl aber die Arbeit am Körper und dessen Verbindung mit Maschinen im Cyborg.

Bilderschaschlik bei der nächsten Einspielung. Rave provoziert das Plakative, den Glauben an das Gewicht der Zeichen und Worte, die Feier der Tat. Doch Rave liebt in seiner medialen Collage auch die Unbestimmtheit der Signale, die im Mix von Ton, Text und Bild zu schillern beginnen. Eine Verschwendungskraft der Zeichen, die auf keine Regiegesetze achten, tobt sich aus. Es sind keine Melodien, es sind Schallgewitter, die der Dee Jay niederbratzen lässt, 158 Schläge in der Minute, hart und unerbittlich. Musikalischer Rhythmus als gegliederte Zeit. Die Bassdrum legt Tempo vor. Dem Dee Jay geht es darum, zu jenem magischen Punkt vorzudringen, an dem Klänge isolierte Gefühle sind. Er nimmt mit seinen Fingern die Platte vom Teller, hält sie mit beiden Armen in die Höhe und zeigt sie den Massen wie eine Hostie. Nicht jede Form muss ein Freiheitsversprechen bergen. Lifestyle–Rebellen können von jedem Bild auf ein anderes schneiden. Weltanschauungskünstler beeinflussen das transhumane Publikum zutiefst. Die hypermodernen Menschen bewegen sich durch eine durchrationalisierte Welt, die entmythologisiert ist, deshalb müssen sie fortwährend eigene Mythologien produzieren. Ein Paradox des Pops ist die Rückkehr des authentischen Stars in einem beschränkten Repertoire konventioneller Gesten und Songstrukturen: Je bekannter der Sound, desto direkter und unverstellter wirkt der Selbstausdruck. Alle Individualität wird auf schnellstem Wege Allgemeingut, jeder Widerstand zum Mainstream. Kopieren ist das neue Echte.

Unterdessen bereitet sich Angelina auf den Studiogast von Electric Gipsyland vor: einen Schauspieler des niederen Selbst, der alle aufmüpfigen Facetten idealtypisch darstellt. Lässig stolziert der Hohepriester des Aussenseitertums in das Studio, so als sei er mit ihr auf einen Espresso verabredet. Mit der zerfurchten Stirn, dem schmalen Mund, den hochgekämmten Haaren, der aggressiven Körpersprache wirkt er wie ein authentisches Rocktier. Als Selbst– und Fremddarsteller hat er dem veralteten Image den coolen Dandy entgegengesetzt, der sich vor dem Spiegel selbst entwirft. Ein in Würde gealtertes Symbol für galantes Machotum, reine Präsenz. Auf fast provozierende Art ganz bei sich.

»Dein neues Album enthält kühle Beobachtungen und bittere Gefühlsregungen über den Lauf der Zeit. Hast du eingespielte Muster verlassen, um künstlerische Grösse zu erreichen?«, weiss Angelina nicht, was sie zwischen schmelzenden Dioden und subsonischem Geplucker atemberaubender findet: Die instrumentelle Kunstfertigkeit, die perfide Zitierwut oder das historische Musikgedächtnis.

»Ich hab‘ nie das Vertrauen zu Songs verloren, sie lenken die Konzentration des Hörers auf das stupide Rock’n’Roll–Image von Persönlichkeit«, torpediert Doc Hecl mit seinem bizarren Humor nicht die Hochachtung, die sie vor ihm hat. Der moderne Eklektiker ist ein Brausekopf, polemisch, unsachlich und beleidigend. Seine beschwörenden, polternden, fliessenden, abrupten Sätze klingen noch genau wie damals, nur das Publikum hat sich geändert. Er erklärt das Verwesen in einer gravitätischen Gründlichkeit und zeigt die desillusionierende Demontage eines Menschen, der einmal einen Anspruch an das Leben hatte und es nicht schafft, die Erinnerung daran durch Sex, Lügen und Alkohol zu betäuben. In einem Geschmackskokon eingekapselt, versucht er der Orientierungslosigkeit zu entgehen, mit der er zusieht, wie ihm die Welt entgleitet.

»Du spielst einen Sound, der sich seiner Wurzeln bewusst ist, diese aber so gut in eine Gegenwart übersetzt, dass es nahezu unmöglich ist, die Musik noch irgendwo einzuordnen. Man merkt dem Album den Kunstwillen an und ist gerührt von der Emphase, mit der das Authentische gegen das Gemachte, Produzierte in Stellung gebracht wird«, hält sie sein Desinteresse für cool. Gerade weil sein Charakter so ausgewaschen ist wie seine Kleidung, bietet er eine ideale Projektionsfläche für Erlösungsfantasien. Immerhin steckt in ihm noch eine animalische Sexualität, das gibt ihm den Reiz des Gefährlichen.

»Das Album ist ein Notprogramm, aus keiner Not geboren. Ich glaube, dass die Musik, wie ich sie mache, viel mehr Menschen hören würden, wenn es nur die Kanäle gäbe, damit man sie auch zu hören bekommt«, versuchte er eine Exkursion durch die Aggregatzustände der tanzenden Gesellschaft. In dieser Szene finden sich Junge und Ältere, Schwule und Heteros, sie sind stylisch und minimalistisch. Die reale Welt wirkt so verstörend auf sie, dass sie sogar Taubheit durch die wuchtigen, das Ohr verletzenden Bässe bewusst in Kauf nehmen.

Mit dem Konzept: „Art + Electricity = Rock“ setzt er musikalische Aggressivität um, ohne damit einen unangenehmen Machismo zu pflegen. Angelina führt vor, dass man Musik sehen kann und spielt das Video von DOC HECL & THE JIVES ein. Dieser Song zeigt in karger Schwarz/Weiss–Ästhetik abgründigen Soul in Moll, tiefschwarzen Blues voller Wut und Wehmut, und eine ironisch gebrochene Exkursionen zu den dunklen Seiten der Seele, die von seiner Band druckvoll und mit rüden Dissonanzen in den Äther gepumpt werden.

Rock’n‘ Roller verkaufen eine Illusion. Daneben gibt es Rough’n‘ Roller, die verkaufen die Behauptung, keine Illusion zu sein. Ihre Musik ist nie der Aufschrei aus der Arbeiterklasse gewesen. Je lauter der Weltlauf verlangt, Position zu beziehen, desto fragwürdiger wird die popkulturelle Haltung. Erfolg ist nicht so konstruierbar, wie es sich Konzernstrategen wünschen. Perfekte Illusion braucht, um Glamour zu entfalten, das Wissen, dass hinter der Fassade echte Leidenschaft schlummert. Menschliche Abgründe aber kann niemand so inszenieren wie Doc Hecl. Lakonisch belegt er, dass er die bittersüsse Melancholie so weit abstrahieren kann, dass er der Vorgabe einer nonlinearen Musikstrecke gerecht werden, ohne die Grundstimmung seiner Arbeit zu verlieren. Es lotet die Grenze aus, wo Pomp in Grazie umschlägt. Und Kitsch in Wahrhaftigkeit. Hier wird kein Sound neu erfunden, sondern entlegener Trash wiederholt, brachial, aber mit Attitüde. Es ist, als sei der King of Darkness da hingekommen, wo sein Herz schlägt: Bei der aufgedrehten Inbrunst, beim übergeschnappten Exzess, beim bizarren Schwulst. Mit „There is no yes in yesterday / and who knows what tomorrow brings or takes away…“, croont Doc Hecl mit räudiger Stimme, deren Metall ein Rost angesetzt hat. Er zieht die Töne samtweich in Baritontiefen und schenkt ihnen sein schmeichelndstes Vibrato. Anders als viele Musiker hat er keine Angst, zuweilen emotionell ehrlich und unironisch zu sein.

»Der Song ist so direkt, als würden ihn zwei Babys einander vorsingen. Solche emotionelle Direktheit fehlt heutigentags in der Musik«, versucht die Moderatorin Worte wie „Imagetransfer“ oder „Vermarktungszusammenhang“ zu umgehen.

»Im Gegensatz zu Pianisten muss ich nicht sieben Stunden täglich dafür üben. Entweder man kann Songs schreiben oder eben nicht. Es gibt nicht viel, was man darüber wissen muss. Nur ein paar Melodien«, bezieht sich Doc Hecl mit der Geste grosser Selbstverständlichkeit und verspielter Ironie auf das Eigentliche und vereinigt als Zielgruppenabweichler elektronische Kälte und utopische Verschmelzungsphantasien zu einem neuen, synthetischen Mythos. Seine Pop–Mythologie funktioniert in den besten Phasen wie ein Spiegel der Welt.

»Du hältst dich weder für einen guten Musiker noch für einen guten Sänger?«

»Meine Mutter sang die ganze Zeit, ich war umgeben von Musik, sog die Songs, die ich später singen sollte, förmlich in mich auf, ohne dass es mir gross bewusst war. Meine Songs entstehen mit einer Melodie, dann fange ich mit beidem gleichzeitig an: mit einer Textzeile und einer musikalischen Phrase. Es ist ähnlich wie bei einem Kuss: Da weiss man auch nie, wer zuerst mit der Zunge im Mund des anderen war. Aber man weiss, dass da ein Kuss war«, bemerkt er mit der Attitüde eines Hobo Sapiens, der es nicht nötig hat, irgendetwas in seine Songs hineinzulegen und liefert Klanghülsen, die man selber mit Gefühl füllen muss.

»Welches Gitarrensolo, welche Melodie, welcher überraschende Akkordwechsel können heute noch so etwas wie eine Signifikanz haben, wo doch alles schon gesagt wurde?«, provoziert sie einen Rausschmeisser.

»Musik wird von Leidenschaften gesteuert, die sich keinen Normen unterordnen. Es ist die Sehnsucht nach einer Freiheit, die es nie gegeben hat«, macht Doc Hecl klar, dass einem das begehrte Andere genauso wenig gehört wie die Individualität, die man der Verwertungsmaschinerie abtrotzt. Musik bringt die Welt in den Gleichklang, ihr fragiler Wohlklang schafft Ermutigungsmelancholie. Kaum ist sie verklungen, erschallen bereits wieder die Disharmonien des Alltags.

***

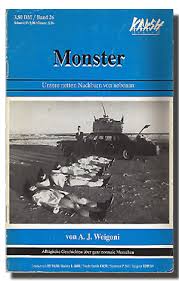

Monster, Short-Stories von A.J. Weigoni. Krash-Verlag 1990

In der Reihe Gossenhefte zeigt sich, was passiert, wenn sich literarischer Bodensatz und die Reflexionsmöglichkeiten von populärkulturellen Tugenden nahe genug kommen. Der Essay Perlen des Trash stellt diese Reihe ausführlich vor. Dem Begriff Trash haftet der Hauch der Verruchtheit und des Nonkonformismus an. In Musik, Kunst oder Film gilt Trash als Bewegung, die im Klandestinen stattfindet und an der nur ein exklusiver Kreis nonkonformistischer Aussenseiter partizipiert. Dieser angeschmutzte Realismus entzieht sich der Rezeption in einer öffentlichen Institution. Daher sei sei Enno Stahls fulminantes Zeitdokument Deutscher Trash ebenso eindrücklich empfohlen wie Heiner Links Vorwort zum Band Trash-Piloten.

→ Die Monster Short-Stories waren die Vorstufe zu Zombies, Erzählungen von A.J. Weigoni, Edition Das Labor 2010

→ KUNO übernimmt zu Zombies einen Artikel von Kultura-extra aus Neue Rheinische Zeitung und fixpoetry. Enrik Lauer stellt den Band unter Kanonverdacht. Betty Davis sieht darin die Gegenwartslage der Literatur. Constanze Schmidt erkennt literarische Polaroids. Holger Benkel beobachtet Kleine Dämonen auf Tour. Ein Essay über Unlust am Leben, Angst vor’m Tod. Für Jesko Hagen bleiben die Untoten lebendig.